Ленин жив! Лотошино [VI/31905]

Описание окружающей местности

В России установлено около 6-7 тысяч памятников Владимиру Ильичу Ленину – выдающемуся политическому деятелю, лидеру Октябрьской революции, основателю Советского государства. Один из таких памятников расположен в Лотошине.

Как и положено, Ленин гордо стоит на центральной площади, перед зданием администрации. Но так было не всегда: до Великой Отечественной войны на противоположной стороне от ныне стоящего Владимира Ильича возвышался другой памятник Ленину. Вождь с вытянутой рукой был увековечен в камне. Однако во время оккупации Лотошинского района памятник был уничтожен немецкими захватчиками, а именно - 13 октября 1941 года. Очевидцы тех событий вспоминали, что даже после освобождения района рука от памятника ещё долго лежала у всех на виду. Так и стояло Лотошино без своего памятника Ильичу, пока в 1988 году (по другим данным, в 1970-м) Ленин не вернулся вновь. Теперь он стоит здесь и по сей день. Котлован под фундамент имеет глубину свыше двух метров! Лотошинец Алексей Леонов вспоминал: «На подготовленное дно были уложены в виде квадрата четыре бетонных блока. Длина каждого блока равнялась 2 метрам 40 сантиметрам, высота – 60 см, ширина – 40 см. Потом на первые блоки легли блоки второго ряда. Затем вырос третий ряд. И так четыре ряда друг над дружкой. Полое пространство, образовавшееся между блоками, решено было полностью залить высококлассным бетоном. Сверху на эту мощную конструкцию легла прочная бетонная плита, ставшая опорой для самого памятника. Таким образом, лотошинский Ленин настолько прочен в коленках, что перестоит любое сооружение в райцентре». Фигура вождя выполнена из гранита, в правой руке он держит свиток, а левой держится за лацкан пиджака. Перед памятником в советское время проходили демонстрации и другие значимые мероприятия. У Ленина до сих пор продолжают собираться местные коммунисты.

***

К сожалению, на этом рассказ о самом памятнике можно считать оконченным. Далее речь пойдёт о Лотошинском районе в начале XX в. и в советский период. Ознакомиться со всей историей Лотошинского округа можно в следующих тайниках в таком порядке: Ранние годы - Родовое имение Мещерских - Советское время - Пришла война.

Знаменательной вехой в истории района была «Марковская республика». Малоземелье, нищета, беспощадная эксплуатация и произвол царских властей были причиной тому, что именно здесь 31 октября 1905 года крестьяне открыто заявили о своём бесправном положении, подписали «Приговор» с требованием немедленного решения земельных и социальных вопросов. Трёхпольная система земледелия, крайне низкий урожай - «сам-два, сам-три» - вынуждали крестьян уже с нового года покупать хлеб и брать взаймы, чтобы прокормить семью. Только немногие семьи дотягивали до весны на своём хлебе. Поэтому многих жителей Волоколамского уезда, куда входила и Марковская волость, нужда заставляла уезжать на отхожий промысел в Москву, Петербург, заниматься ткацким, шорным и другими промыслами. Летом 1905 года в Москве состоялся съезд Крестьянского союза, делегатами его были учитель стрешнегорской школы В. Н. Никольский и И. И. Рыжов, вскоре после этого избранный крестьянами Марковской волости старшиной. Изба, где находилось волостное управление, стала местом собраний для членов Крестьянского союза. При таком старшине, как Иван Рыжов, волость избавлялась от надзора «изнутри». Пользуясь своими правами, старшина сколачивал в волости тайный крестьянский боевой отряд, помогал налаживать революционную пропаганду. 30 октября 1905 года около чайной села Марково собралось до тысячи крестьян со всей волости. Кроме своих, Марковских, пришли больше сотни жителей пятнадцати соседних деревень не только Московской, но и Тверской губернии. Уездный агроном А. А. Зубрилин зачитал подготовленный Крестьянским союзом текст требований Марковских крестьян, получивший название «Приговор», состоявший из 12 пунктов. Самые важные из них следующие:

- Чтобы депутатов в Государственную Думу выбирал весь народ. Депутатам должно быть дано право обсуждать и утверждать законы. Министры и другие государственные чиновники должны быть подотчётны народным депутатам.

- Уничтожение сословного неравенства.

- Отмена выкупных платежей.

- Увеличение земельных наделов крестьян.

- Все дети должны получать образование за счёт государства.

- Чтобы народ получил свободу слова, печати, собраний.

- Чтобы народ был избавлен от произвола полиции и властей, чтобы никто не арестовывался без суда.

- Через месяц в «Приговор» были добавлены требования о низвержении самодержавия и немедленном созыве Учредительного собрания.

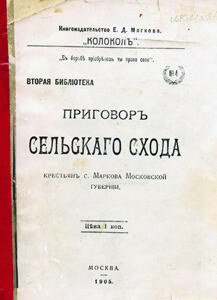

В то время в Марковскую волость входило пять больших деревень: Марково, Корневское, Дулепово, Фроловское, Стрешневы Горы и другие с населением более 6 тыс. человек. 31 октября 1905 года крестьяне Марковской волости провозгласили республику, избрали своё правительство, отказались повиноваться распоряжениям властей. Была прекращена выплата всех государственных налогов и податей, прекращена отправка в армию рекрутов. Президентом республики был избран талантливый организатор, марковский старшина крестьянин П. А. Буршин. В руководящую «пятёрку» вошли волостной старшина Иван Рыжов, крестьяне З. И. Соколов, Трубецкой, М. И. Соколов, учитель Никольский. Благодаря помощи «Марковской республики», батраки имения князя Мещерского выиграли стачку. Продовольственный обоз, собранный Марковскими крестьянами и доставленный на ткацкую фабрику братьев Старшиновых под Волоколамском, помог голодающим ткачам добиться выполнения большинства своих требований, предъявленных хозяевам во время забастовки. «Марковская республика» просуществовала 8 месяцев - с 31 октября 1905 года по 18 июня 1906 год. Царское правительство с нескрываемым раздражением и большим опасением относилось к движению крестьян, принявшему массовый характер. Поэтому власти придавали большое значение быстрому разгрому «Марковской республики». Летом 1906 года все организаторы были арестованы и осуждены. Пострадало от произвола царских властей более 300 крестьян. О «Марковской республике» в те годы много писалось не только в столичных и других русских газетах, но и в зарубежной прессе. Особенной популярностью пользовался «Приговор». Его текст был напечатан в газете «Русские ведомости», а издательство «Колокол» издало его отдельной брошюрой почти полумиллионным тиражом, неслыханным по тем временам. Этот «Крестьянский манифест» разошёлся по всем губерниям России, слава о «Марковской республике» прошла по свету.

Октябрьская революция изменила весь уклад жизни бесправного, задавленного беспросветной нуждой крестьянства. «Декрет о земле», принятый по инициативе В. И. Ленина II съездом Советов в ноябре 1917 года, открыл перед крестьянством новые невиданные возможности и перспективы. Лотошинская волость входила в Волоколамский уезд. В сёлах и деревнях под руководством уездной организации большевиков начали создаваться органы советской власти - Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В июле 1929 года село Лотошино стало центром района. Волоколамский уезд был разделён на три района: Волоколамский, Шаховской, Лотошинский. В состав Лотошинского района вошла и восточная часть Старицкого уезда Тверской губернии. Июль 1929 года - дата рождения Лотошинского района. 1929 год - не только год возникновения Лотошинского района, но и год начала массовой коллективизации крестьянства. Уже в июне 1918 года на базе имения князя Мещерского был создан госхоз "Лотошино" - один из первых в области и стране. Очень скоро он стал показательным по тем временам хозяйством. К 1924 году был введён многопольный севооборот, применялась передовая агротехника, на фермах выращивался высокопродуктивный скот. На базе госхоза и его маслосыроваренного завода работала профтехшкола мастеров молочного дела. В 1938 году госхоз был переименован в совхоз имени Кирова. Уже в 1931 году было организовано 158 колхозов. В каждой деревне - свой колхоз. А в крупных сёлах, таких как Микулино, - даже по два. К 1933 году коллективизация была завершена. В 1935 году была создана в Лотошине первая машинотракторная станция, насчитывающая всего 26 американских «Фордзонов» и «Интеров» по 20 лошадиных сил каждый. На полях района работало 27 тракторных бригад, в колхозах использовались на работах 5 тыс. лошадей. В предвоенные годы многие колхозы района окрепли экономически, достигли хороших показателей, как по урожайности сельскохозяйственных культур, так и по продуктивности животноводства. Уже в 1939 году на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке от района приняло участие 15 колхозов, 4 фермы и 48 колхозников. В 1940 году уже 24 колхоза района, 7 ферм, 73 колхозника были удостоены почётного звания - участника ВСХВ. Доярка совхоза имени Кирова Е. И. Дембовицкая надаивала в среднем 5000 кг молока на фуражную корову и была первой в районе награждена орденом Ленина. Кроме того, много фруктов и ягод сульфитировалось, а потом в бочках отправлялось вместе с другой продукцией в торговую сеть области. Был в Лотошине и сушильный завод. На этом заводе шла заготовка и сушка картофеля, моркови, лука, грибов. Эта нужная витаминная продукция отправлялась в районы Крайнего Севера. Репрессии периода культа личности Сталина не обошли и Лотошинский район. Впервые в Московской области в 1937 году именно в Лотошине был проведён открытый процесс против «врагов народа». Были осуждены и расстреляны 1-й секретарь Лотошинского райкома партии Коншин М. М., председатель райисполкома Немков В. С. и ряд других крупных руководителей района. В предвоенные годы в районе были три небольшие ГЭС. Одна, на реке Лоби, давала энергию спиртзаводу и райцентру, вторая, на реке Ламе, - Ошейкинская - была самой мощной, а на реке Шоше - Микулинская ГЭС. В послереволюционные годы шло быстрое развитие как самого центра, так и всего района. Если в 1917 году в селе Лотошино проживало около тысячи человек, то в 1939 году - 3,1 тысячи. Население же района составляло более 40 тысяч человек. Появляются новые улицы: Школьная, Парковая, Клубная, Заводская и другие. Начала отстраиваться Центральная улица, 1-я Комсомольская.

22 июня 1941 года мирный труд нашего народа был прерван вероломным нападением фашистской Германии на нашу страну.

Сразу после освобождения района от немецко-фашистских захватчиков лотошинцы приступили к возрождению разрушенного войной хозяйства. Потрясающую картину опустошения и разорения представляла лотошинская земля. На месте многих деревень - чёрные остовы обгоревших труб. Так как Лотошино было полностью уничтожено фашистами, районные учреждения разместились в больших домах соседних деревень Турово и Новошино. Через месяц после освобождения состоялось заседание исполкома Лотошинского районного совета депутатов трудящихся, на котором была принята программа возрождения Лотошинского района. Лотошинцы приступили к возрождению разрушенного хозяйства района. Удалось приспособить некоторые помещения под баню, пекарню, открыть торговые палатки, магазин, мастерские бытового обслуживания. В 1943 году начал работать спиртзавод. Его продукция шла на фронт, в госпитали. Начал отправлять на фронт свои изделия - кожаную обувь, подсумки для патронов, конскую сбрую и упряжь - Марковский кожевенный завод. Весной 1943 года труженики села сумели обработать и засеять почти половину довоенных посевных площадей. К 1945 году они засеяли уже 80 процентов и восстановили около половины поголовья общественного стада крупного рогатого скота. Это был большой успех. Не следует забывать, что тракторов в военную пору почти не было, не хватало лошадей. Пахать приходилось зачастую на коровах, нередко в плуг впрягались и женщины. Многие поля приходилось вскапывать лопатами при дневной норме по 10 соток на человека. Семенное зерно колхозникам приходилось носить на себе в мешках (по 10 - 20 кг) за многие километры - со станций Волоколамск и Шаховская. В 1942 году район получил три десятка тракторов, немного другой техники. Из эвакуации была возвращена часть уцелевшего колхозного скота. Жители сожжённых деревень ютились в землянках, блиндажах, сараях, не хватало одежды, обуви, продовольствия. Но лотошинцы напрягали все свои силы, чтобы вырастить и отправить Родине лишний центнер хлеба. С огромными трудностями велась заготовка леса для нужд фронта. В 1943 - 1945 годах большую помощь Лотошинскому району оказал Куйбышевский район Москвы. Шефствующие предприятия прислали строительные бригады, оказали помощь стройматериалами, оборудованием, транспортом. За два года москвичи построили в Лотошине, деревнях и селах района 104 жилых дома. Выделены они были для семей фронтовиков и погибших воинов. Шефами была восстановлена в посёлке школа-десятилетка, электростанция, аптека, оказана помощь в восстановлении и оборудовании больницы, почти полностью отстроено заново село Микулино.

После окончания войны восстановление разрушенного хозяйства района пошло более быстрыми темпами. Стали возвращаться с фронта демобилизованные воины, возросла помощь государства пострадавшим в период войны районам. Перемены к лучшему обозначились буквально на всех участках: в сельском хозяйстве, промышленности, бытовом обслуживании населения, в области здравоохранения и культуры. Дорожные строители заново восстановили дорогу Лотошино - Волоколамск. Возобновилось автобусное движение. В 1951 году Лотошино стало именоваться рабочим поселком, а к 1959 году население райцентра достигло довоенного уровня - 3,6 тыс. человек. Быстрыми темпами шло строительство жилых домов и общественных зданий в сёлах и деревнях района. В 1954 - 1956 годах была выполнена большая работа по сплошной радиофикации района, в эти же годы все колхозы получили телефонную связь. Постепенно набирала силу, крепла экономика хозяйства, росла урожайность полей и продуктивность животноводства. В эти годы многие колхозы и полеводческие бригады добивались выдающихся по тем временам результатов в выращивании зерновых культур, льна, картофеля. Механизация значительно облегчила труд животноводов. Электродойка, молокопроводы, автопоение, механическое удаление навоза, кормораздача, тепловой обогрев помещений, кормоцеха - всё это стало обычным делом на животноводческих фермах. В 1960 - 1980 годах в стране бурно шло строительство промышленных предприятий, жилья, объектов культурного и бытового назначения. Разрабатывались и воплощались в жизнь пятилетние планы развития народного хозяйства. Огромные государственные средства были выделены Лотошинскому району. Неузнаваемо преобразился райцентр, он приобрёл вид благоустроенного посёлка городского типа. Булыжную мостовую и «торцовку» сменил асфальт. Выросли здания Дома культуры, райкома КПСС, исполкома райсовета, одно за другим возводились многоквартирные жилые корпуса. Вошли в строй новые магазины, ресторан, автовокзал, средняя школа на 1176 мест, здания районной сберкассы, милиции. Большое строительство велось не только в райцентре, но и на периферии. Отстраивались и благоустраивались центральные усадьбы совхозов и колхозов, вступали в строй новые хозяйственные и жилые объекты. Задачи по решению многочисленных проблем выполнял исполком Лотошинского районного совета депутатов трудящихся. С 1971 года началась газификация района. В 1980-е годы были построены так необходимые населению узел связи, райбольница, библиотека с аптекой и кинотеатр. Тысячи жителей Лотошинского района любят читать свою местную газету «Сельская Новь» (ранее выходившую под названием «За ленинизм»). История лотошинской земли достоверно отображена в материалах районного краеведческого музея, открытого в 1968 году.

Источники: