Дореволюционный Белгород: водопровод [MV/30590]

Описание окружающей местности

Водопровод. К середине XIX века такое важное городское сооружение, как водопровод, было только в столичных городах и в некоторых крупных губернских. Был ли Белгород первым уездным городом в империи, в котором был обустроен водопровод - неизвестно, но то, что он был первым в Курской губернии где был проведен водопровод, доказывают архивные документы. Для того, чтобы понять, почему так случилось, необходимо разобраться в водоснабжении города XIX века.

Неглубокое залегание воды в большей части города позволяло обустроить значительное количество колодцев. Другую часть воды для пищи, водопоя скота и решения вопросов, связанных с пожарной безопасностью, давали реки. Казалось бы, воды небольшому городу, построенному на слиянии Северского Донца и реки Везелки, должно было вполне хватать. Но посмотрим, что же происходило с реками в XIX веке.

Везелка находилась в нижней части города, и чистота ее воды зависила от дождевых потоков. Кроме того, в слободе Жилой были скотобойни, сливы которых, хоть и не напрямую, но все же оказывались в реке. От современной улицы Попова, вплоть до впадения Везелки в Северский Донец, подступы к реке были заняты дубильным заводом и многочисленными шерстомойками. Водочный и пивной завод, располагались и на правом берегу реки, напротив современного железнодорожного вокзала. И в итоге свободный доступ к чистой воде жители Белгорода имели лишь в районе современного Волчанского моста и выше по течению Северского Донца.

В 1869 году был частично реализован проект прокладки железнодорожного пути Москва-Феодосия и в наш город пришли первые поезда. Для постройки железной дороги на въезде в город проводились масштабные земляные работы: была обрушена и срыта часть Меловой горы, засыпано и перенесено на несколько десятков метров русло Северского Донца. Теперь железнодорожное полотно отрезало свободный доступ к реке и в районе Савино. Вот это обстоятельство во многом и стало причиной того, что небольшой уездный город ранее других стал обладателем достижения цивилизации - водопровода.

Собственных средств в городской казне для проведения водопровода было недостаточно, поэтому городской голова обратился к министру внутренних дел с просьбой о выделении из страхового капитала 25 тысяч рублей. На строительство водопроводных сооружений 10 тысяч рублей было выделено из казны, 15 тысяч рублей - в ссуду под пять процентов сроком погашения на 7 лет. Также 5 тысяч рублей были пожертвованы городу учредителем Курско-Харьковско-Азовской железной дороги Поляковым.

В июне 1869 года в Белгороде приступили «к производству работ по водопроводу хозяйственным способом». Но затраты на них оказались значительно выше той суммы, которая изначально планировалась и была в наличии. Дополнительно деньги в размере 16600 рублей были выделены Белгородским общественным Николая Чумичова банком за счет прибыли, а 7556 рублей - из запасного городского капитала. Всего на строительство водопровода было израсходовано 54156 рублей. Первый пуск воды в Белгороде был осуществлен 15 марта 1870 года.

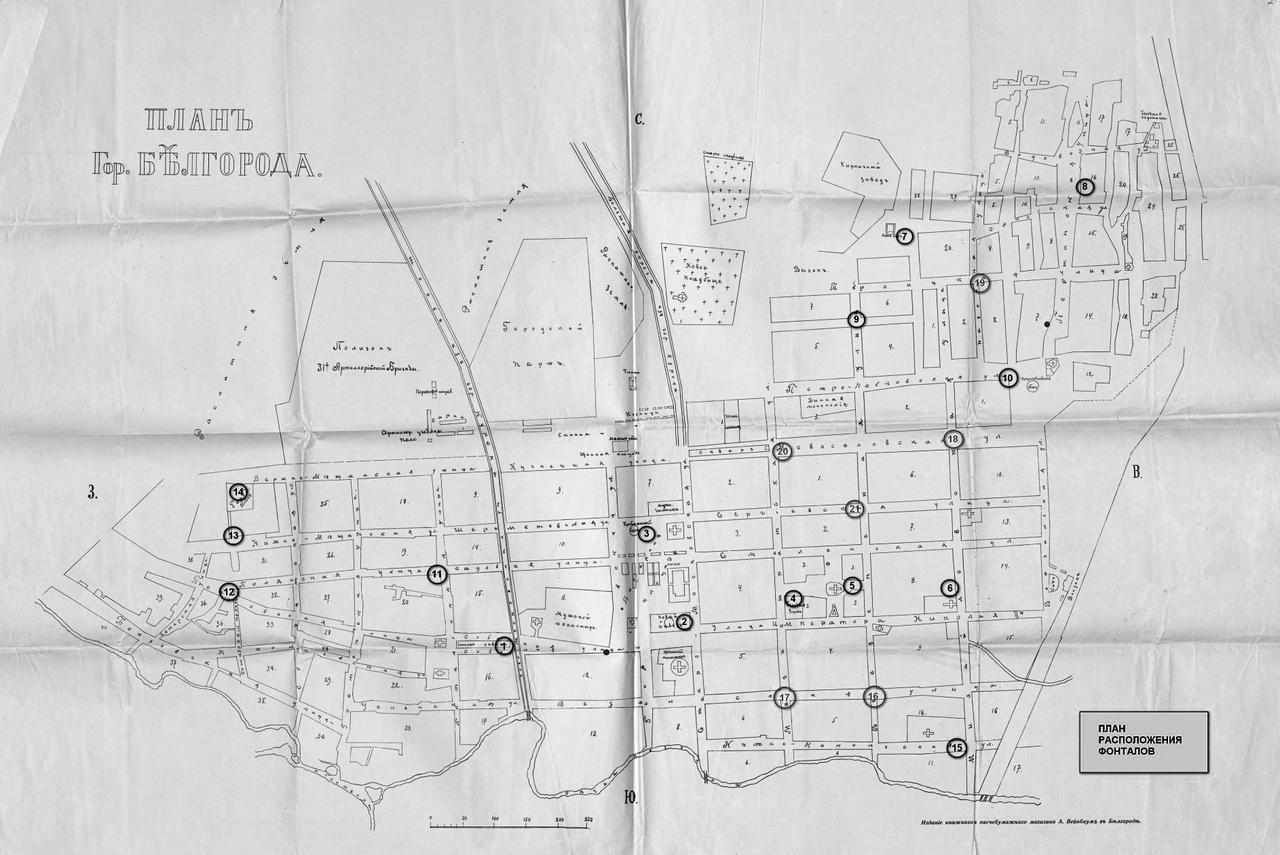

Как же была устроена водопроводная система? Паровой двигатель водокачки, располагавшейся в слободе Савино, приводил в движение насос для подъема воды, которая поступала в специальный водонапорный резервуар - бак, емкостью 12000 ведер, размещенный в восточной части города (перекресток современных улиц Вокзальной и Белгородского проспекта). И далее вода отпускалась населению в пяти водораздаточных будках - фонталах. Позднее водонапорные баки были установлены около Спасо-Преображенского собора и на современной улице 3-го Интернационала (тогда улице Орловской).

Фонталы. Слово «фонтал» совсем не изобретение белгородцев, так называли водораздаточные будки и колонки во многих городах Российской Империи. Интересно и то, что во многих регионах считается такое произношение чисто местным диалектом.

Конечно же, существующие 5 фонталов не могли обеспечить потребности в воде всех жителей города, и их количество, со временем, увеличивалось. В 1890 году водораздаточных будок было уже 10, а в 1915 году - 18.

Несколько лет отпуск воды осуществлялся бесплатно и фонталы были оборудованы только кранами, но потом, по решению белгородской думы, стали взимать плату 1/8 копейки за ведро. В связи с этим, для учета отпущенной воды, фонталы необходимо было оборудовать водяными счетчиками. Дело это было новое и гласные белгородской думы, некоторое время, не решались принять окончательное решение для их приобретения и даже поручили ответственному за городской водопровод Арнольди провести «испытания водомера». Месячные испытания закончились удачно и осенью 1886 года дума все-таки приняла решение приобрести 11 водомеров системы Мейнеке.

Каждая будка-фонтал имела свое собственное имя. Возможно, их название первоначально носило народный характер, а затем, со временем уже стало употребляться и в официальных документах. Часть названий без труда позволяет понять расположение того или иного фонтала. Фонтал в старом сквере, Смоленский - у Смоленского собора, Костельский - у костела, фонталы у Преображенского, Петропавловского и Нового бака в Савино. В слободе Жилой располагались фонталы Полянский, Красный колодезь, будки при скотном заводе и скотном дворе, и, вероятно, Чернобаевский. Часть фонталов именовалась по названию улиц: Везельская, Новоселовская, Михайловская. Еще одна группа фонталов носила имя, вероятно, по фамилиям жителей, живущих по соседству, и определить их расположение возможно пока предположительно. Это Чурсинская, Воробьевская, Сапрыкинская будки.

Архивные документы свидетельствуют, что в разные временные периоды количество эксплуатируемых фонталов менялось, и удалось установить всего 24 названия. Водопроводные будки-фонталы, переоборудованные под теплые помещения еще в царское время, пережили середину XX века и, по воспоминаниям старожилов, использовались в послевоенное время даже под жилье. А потом им на смену пришли уличные колонки, но это уже совсем другая страница истории Белгородского водопровода.

Проведение водопровода в Белгороде поставило на грань исчезновения профессию водовоза. И хотя установить водопроводный кран в собственном доме могли только обеспеченные люди, а фонталы полностью не удовлетворяли потребности в воде, необходимость в услугах водовозов, видимо, резко сократилась. О возросшей конкуренции в этой сфере свидетельствует заявление гласного думы Т. Мартемьянова в 1882 году о предоставлении ему исключительного права доставлять воду жителям Белгорода из городского водопровода «с платою от бочки 15 к. в хорошую погоду и по 20 к. в дурную». Но дума «определила: в просьбе Мартемьянову отказать». Остается загадкой, сколько водовозов тогда было в Белгороде, но напоминание об этой профессии остается на старинных картах Белгорода - название улицы, идущей от здания водокачки: улица Водовозная (современная улица Покатаева).

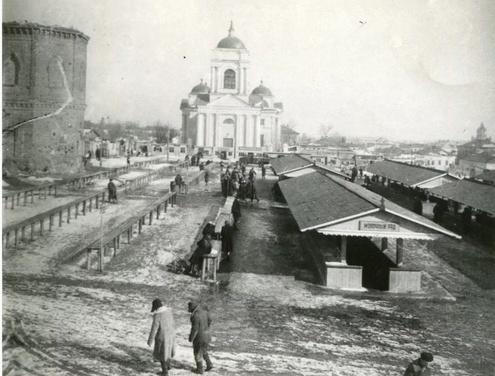

Фонтаны. В «Курских губернских ведомостях» за 1874 год впервые упоминается белгородский фонтан, при котором был специальный сторож с окладом 72 рубля в год. Удалось найти упоминание, проясняющее его расположение - на базарной площади «против Преображенской церкви». Эта точка белгородского водопровода имела наибольшую нагрузку, поскольку вода требовалась не только для посетителей базара, но и для лошадей многочисленных продавцов, приезжавших в город из окрестностей. В феврале 1884 года в белгородскую думу обратился отставной рядовой слободы Зимовеньки Корочанского уезда с предложением об устройстве около фонтана водопойной колоды, но ответ был отрицательным. Надо сказать, что на протяжении всего времени существования водопровода, вплоть до 1917 года, к участию в делах водоснабжения частных лиц, и тем более отдачи водопровода в аренду частным лицам, дума относилась принципиально отрицательно.

В конце XIX века в Белгороде обустроили Городской сад. Тогда он находился в Новом сквере на месте нынешней Соборной площади, в северной её части, и захватывал территорию современной стелы «Город воинской славы» и гостиницы «Белгород». Там был установлен "Пасхальный" фонтан в виде небольшого двухметрового бассейна и башни с двумя чашами. В те времена фонтан уже не служил для отпуска воды, а играл декоративную роль. В 1930-х годах Горсад и фонтан перенесли к кинотеатру «Орион». Со временем фонтан обветшал, и в 2005 году его убрали. А в 2013 году, в уже обновлённом Горсаду, установили его копию.

На удивление, но в Белгороде, каким-то чудом, все же сохранился оригинальный фонтан, которому уже больше ста лет. Он находился во дворе двухэтажного дома по улице Вокзальной и представлял собой горку камней, видимо изображавших скалу, с чашей наверху. Свет на его историю пролил белгородский краевед А. Н. Крупенков: «В начале ХХ века рядом с этим фонтаном, на месте жилых домов, находился Клуб железнодорожников. В 30-е годы Клуб железнодорожников перенесли на тогдашнюю площадь Революции, да и там теперь находится совсем другое здание - управление статистики. Фонтан располагался как раз во дворе клуба. По своей фактуре он был, конечно, попроще, чем фонтан из Горсада. Но это единственный старинный фонтан, сохранившийся в Белгороде с начала ХХ века. И, конечно, необходимо сберечь его. Хотя бы то, что от него осталось».

Но однажды неравнодушные горожане решили, что фонтан безвозвратно утерян. Дело в том что дом, во дворе которого стоял этот фонтан, снесли и на его месте стали строить новое здание. Исчез и фонтан… Но все оказалось не так уж и плохо. Новому владельцу дома было предписано сохранить фонтан, что он и сделал. Его выкопали, законсервировали, а потом перенесли на другое место, рядом с уже построенным зданием и даже немного обновили. Конечно, он сейчас не является фонтаном, к нему даже не подведена вода, но он существует!

Сегодняшний Белгород украшают полтора десятка современных фонтанов, каждый из которых интересен по-своему, но эти интересны своей вековой историей…

https://ssafro-n.livejournal.com/16973.html

https://belstory.ru/goroda/belgorod/fontan-iz-proshlogo.html