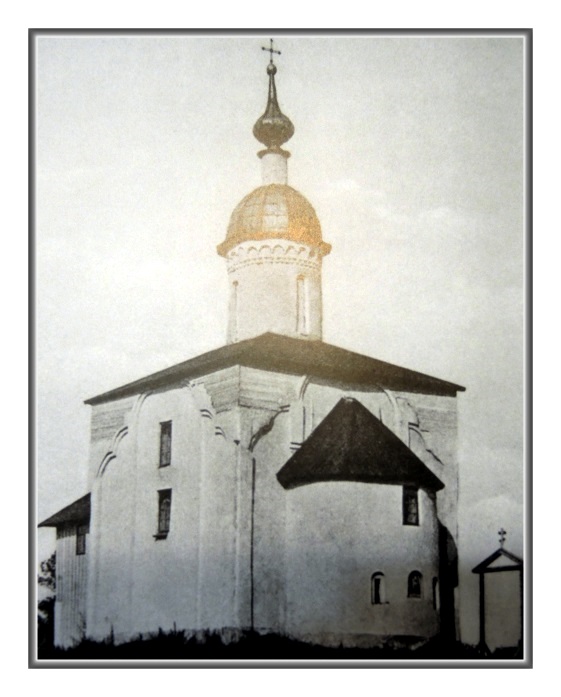

Великий Новгород. Всемирное наследие ЮНЕСКО. Церковь Двенадцати Апостолов на Пропастях [VI/16253]

Описание окружающей местности

Этот тайник - очередной из серии "Великий Новгород. Всемирное наследие ЮНЕСКО".

Первые летописные сведения о существовании деревянной церкви на этом месте датированы 1230 годом. Место получило известность благодаря страшному голоду этого года. Голод в Новгороде случился настолько сильным, что жители умирали целыми семьями и заниматься их погребением было некому. Тогда же, по распоряжению новгородского архиепископа, рядом с церковью была устроена скудельница. К ней был приставлен специальный человек. Ему полагалось «возити мертвецы на кони и тако беспрестани во вся дни влачаше и наполни до верха». У храма в общей могиле похоронили более 3000 умерших, подобранных со всего города. Из летописи становится понятным и происхождения приставки “на Пропастях”. Дело тут не в этом братском захоронении, подобные которому в народе до недавнего времени называли пропастьми. Рядом с храмом тогда проходила уже существовавшая в те поры Пропастьская улица. (Хотя память о той братской могиле хранилось долго, храм ещё в 15 веке продолжали называть «церковь у скудельни» или в «пропастех»).

Деревянный храм не раз горел и перестраивался. В 1358 году первая и третья Новгородские летописи упоминают так же о каменной церкви построенной на этом месте мастерами Андреем Захарьиным и Даниилом Козиным. Храм был больше современного почти в два раза. Летописные сведения о нём несколько противоречивы, но согласно имеющимся данным, можно предположить, что он разрушился до 1405 года.

В 1432 году по указанию новгородского архиепископа Евфимия возводится деревянная церковь. Затем, в 1454 году закладывается и в течение года строится каменный храм, дошедший до наших дней. Храм в ту пору имел большое значение, достаточно сказать, что он всегда был единственным приходским каменным храмом во всем Загородском конце города. А его компактные размеры и довольно строгое убранство фасадов видимо были связаны с антимосковскими идеями Ефимия, который противопоставлял пышным низовским храмам строгие и некрупные новгородские храмы, возрождая сравнительно аскетическое храмовое убранства 12 века, времен побед новгородцев над суздальцами.

Прежде фасады храма были увенчаны новгородским трехлопастным завершением. В 16 веке в храме было сооружено перекрытие, разделившее его на два этажа: нижняя часть – подцерковье, верхняя — сама церковь. Тогда же была разобрана колокольня и западный притвор, кровля была перестроена в четырёхскатную. В 1904 году, после пожара, кровлю сделали на московский манер восьмискатной. В 19 веке место, где стоит церковь, называлось Владычным или Митрополичьим островом. В то время она находилась в саду и вместе с садом и подворьем принадлежало Новгородскому Архиерейскому дому. В Архиерейском доме останавливались приезжавшие из Москвы церковные иерархи.

Церковь Двенадцати Апостолов сильно пострадала в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что он был впоследствии возрожден из руин, внутреннее убранство, включая древнерусские фрески, так и не было восстановлено. Пострадал и главный западный вход с папертью, который теперь заложен.

В настоящее время церковь является музейным объектом. Доступ во внутренние помещения закрыт.