Загайтанский Исар [TR/8544]

Описание окружающей местности

Загайтанский исар (укрепление),расположен южнее крепости Каламита, на высокой горе с хорошо заметными пещерами.Первоначально, в IX-Xвв., это укрепленное сельское поселение.

В XV веке на оконечности мыса строится небольшое укрепление, существовавшее одновременно с Каламитой. Таким образом, на Загайтанской скале существовало в разное время два укрепления. Раннесредневековая крепость занимала площадь 3,6 га.

Оборонительная стена длиной около 300 м. отгораживала оконечность мыса.

Сохранилась в виде каменного вала высотой 1,5-2 метра. Толщина стены 1,9-2,2 метра.

Крепость XV находится на западной оконечности Загайтанской скалы.

Сохранились остатки основания оборонительной стены с башней, отгораживающей с напольной стороны площадку 95 x 50 м. Площадь укрепления 1,3 га. Длина крепостной стены 95 м, ширина 1, 65-2 м. Сохранилась в высоту на 1,1 м.На южном фланге обороны имеются развалины башни.Около западного обрыва виднеются остатки раскопанной постройки, возможно колодца .

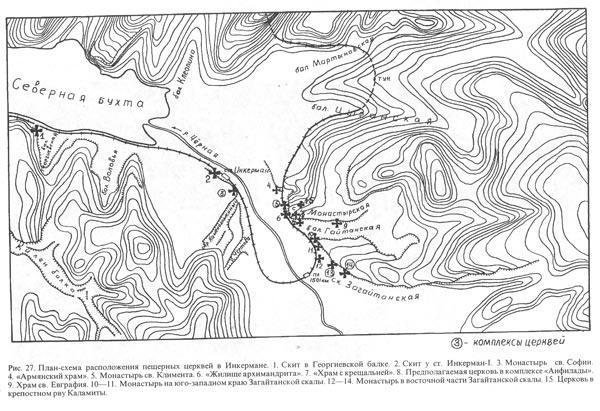

Скальные сооружения Загайтанской скалы, в отличие от других пещерных комплексов Инкермана, практически полностью выпали из поля зрения исследователей. Труднодоступность (в некоторые помещения невозможно попасть без специального снаряжения), плохая сохранность привели к тому, что они осматривались поверхностно.

Первые конкретные сведения встречаются только у А.Бертье-Делагарда. Он опубликовал краткое описание и план "на глаз" храма "Вознесения" на юго-западном мысу, упомянул о скальной апсиде (без публикации плана) в восточной части комплекса и сообщил о какой-то недоступной церкви. Исследователь предположил существование еще нескольких церквей, которые не смог обнаружить.

Н.Репников в "Материалах к археологической карте" и в отчете о работе Инкерманской экспедиции также приводит схематичный план храма и повторяет выводы Бертье-Делагарда. Им замечено, что из 96 пещер Загайтанской скалы доступны лишь около 30.

Помещения Загайтанской скалы разделяются на два комплекса: в юго-западной и восточной частях.

На Загайтанской скале насчитывается 11 церквей. Не исключено, что первоначально их могло быть больше: часть пещер разрушилась, а часть в настоящее время недоступна. Обращает на себя внимание тот факт, что большинство церквей здесь подверглось сильному разрушению. Это может объясняться, с одной стороны, мягкостью скальной породы, по сравнению, скажем, с Монастырской скалой, с другой стороны, здесь присутствует и временной фактор.

По своим архитектурным особенностям большинство церквей Загайтанской скалы выделяется из комплекса храмов Инкермана, да и всего Юго-Западного Крыма, "архитектурным аскетизмом" , в них отсутствует декор; апсидами, как правило, служат алтарные ниши, они не совсем четко выделяются из основного пространства.

С другой стороны, в храмах много следов перестроек, что указывает на относительно длительное их функционирование.

Церковный комплекс Загайтанской скалы в основном сформировался до середины XIV в., а его древнейшая часть находилась в восточной части. Это подтверждается и тем, что архитектурно-выразительный храм "Вознесения" расположен в юго-западной части, то есть на ближней к Монастырской скале, где, архитектурное решение церквей уже иное.

Все приведенные аргументы: степень сохранности помещений, их архитектурные особенности, топографическое расположение - позволяют сделать вывод, что первоначально возник монастырь в восточной части Загайтанской скалы, который, вероятнее всего, является древнейшим в Инкерманской долине. Впоследствии от него мог отделиться монастырь (или скит) в юго-западной части.

В ряде церквей Загайтанской скалы на стене вырублены и процарапаны кресты и другие изображения.

Церковь N 11 расположена отдельно, территориально примыкая к комплексу в восточной части скалы.Она расположена в центральной части основания Загайтанской скалы рядом с железнодорожным полотном. Церковь прямоугольной формы с закруглением в алтарной части и северо-западной стене. В настоящее время сохранились лишь три стены помещения - южная полностью разрушена. Судя по подрубкам в скале, она была сложена из камня, хотя не исключено, что в первоначальном варианте могла быть скальной.

Апсида полуовальной формы, приподнята над остальной частью помещения. Она ориентирована на ЮВ. В центре в полу имеется подрубка круглой формы для установки престола диаметром . В потолке северной стены видны углубления для крепления алтарной преграды. В апсиде и западной части наоса в потолке имеются проушины для светильников.

Вдоль северной стены вырублена скамья. В северной стене также имеется арочная ниша, возможно, для установки икон.

В северной части к церкви примыкает помещение прямоугольной формы. Прямоугольный вход в него вырублен в северной стене храма. Судя по пазам, он перекрывался деревянной дверью. Вероятнее всего данная пещера была ризницей.

По местонахождению церкви и различным вырубкам можно сделать вывод, что в позднее время она использовалась как хозяйственное помещение.

Рассматривая хронологию скальных монастырей Загайтанской скалы надо упомянуть о существующей традиции территориальной близости между монастырями и светскими поселениями. При кажущейся близости это два изолированных объекта. Подняться из долины к пещерам монастыря и сегодня довольно сложно. Поэтому появление на Загайтанской скале монастыря нельзя хронологизировать с возникновением или угасанием сельского поселения. Инкерманская долина во все времена была густо заселена.

Источник http://isar.org.ua/malenkaya-krepost/zagajtanskij-isar.html