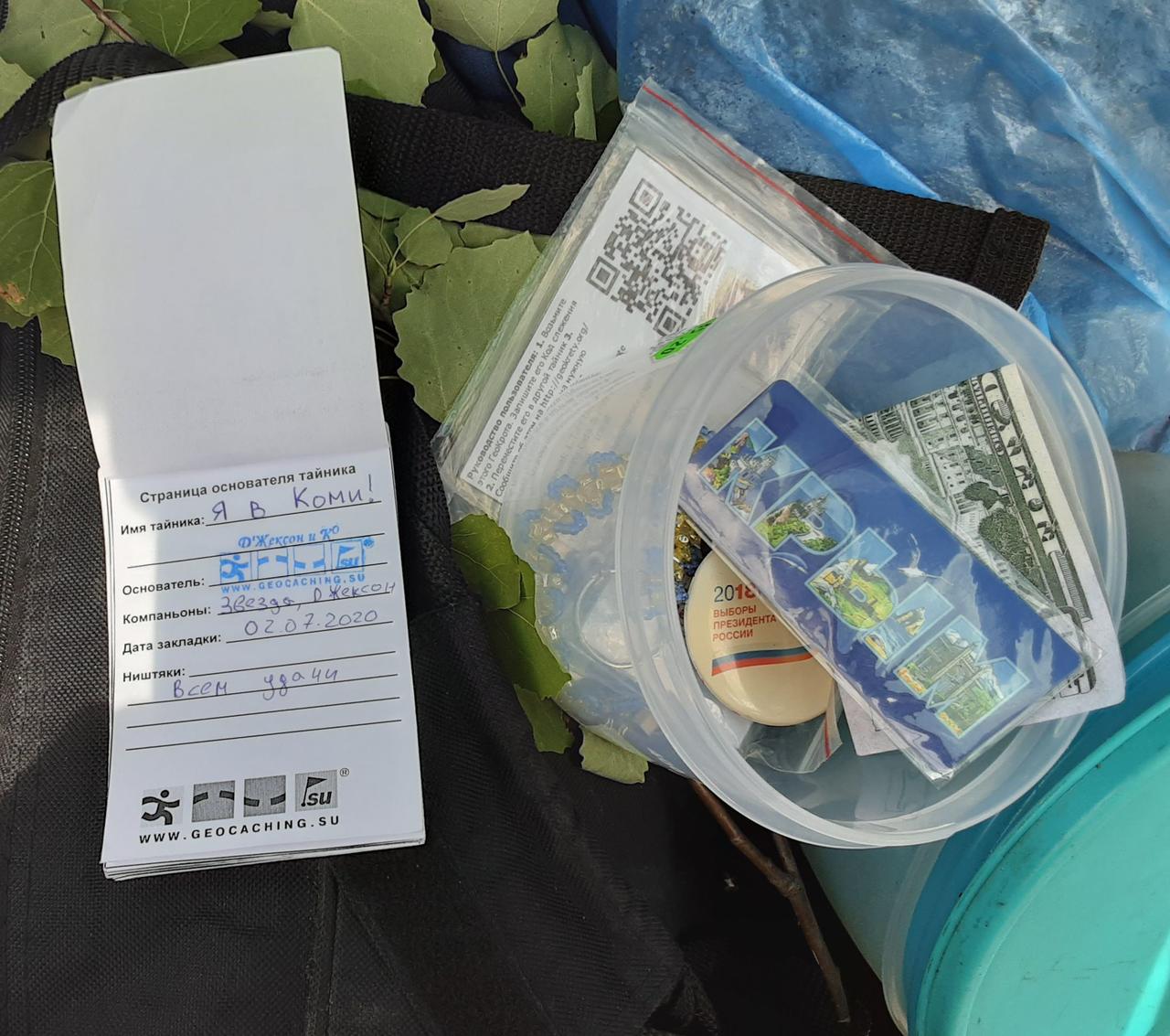

Я в Коми! [TR/25115]

Описание окружающей местности

Ура! Я в Коми!

Пора ознакомиться с республикой Коми. Лучше всего это сделать сейчас, при въезде в республику.

КОМИ (Республика Коми) - субъект Российской Федерации.

Расположена на крайнем северо-востоке Европейской части России. Входит в Северо-Западный федеральный округ. Площадь 416,8 тысяч км2. Население 968,2 тысяч человек. Столица - Сыктывкар. Административно-территориальное деление: 12 районов, 10 городов, 29 посёлков городского типа.

Исторический очерк

Человек на территории Коми известен с верхнего палеолита. Ряд стоянок (древнейшая - Мамонтова Куръя, около 35 тысяч лет назад) отражают продвижение носителей костёнковско-селетских традиций с Русской равнины (смотри в статьях Костёнковско-Борщевский район, Селет). Около 22 тысяч лет назад территория современной Коми обезлюдела в связи с новым оледенением. Следующие миграции представлены памятниками среднеуральской верхнепалеолитической культуры (около 17-13 тысяч лет назад). В мезолите на основе этих или близких пришлых традиций с VIII или конца IX тысячелетия до нашей эры формируются средневычегодская культура (близкая по материалам камской мезолитической культуре), евдинская и ижемская группы памятников. Фиксируется и приток населения с запада, представленный памятниками парчевской культуры (истоки в бутовской культуре и культуре Кунда) и Висским 1-м торфяником (истоки в Прионежье). Основные памятники этой эпохи тяготеют к крупным речным системам - Печоре, Вычегде, Ижме - и единичны в Большеземельской тундре. В неолите (с V тысячелетия до нашей эры) этнокультурные процессы развиваются на основе местных мезолитических традиций и на стыке двух культурных пространств - восточноевропейского и зауральско-западносибирского. Особенности этих процессов отражают черноборовская культура и памятники типа Эньты I (сформировавшиеся под влиянием верхневолжской культуры и каргопольской культуры), пинежско-вычегодский тип памятников (с керамикой каргопольского типа), каджеромский тип памятников (с керамикой, близкой волго-камской культуре), вариант ямочно-гребенчатой керамики культурно-исторической общности. Процессы интеграции в конце неолита привели к сложению печоро-двинской культуры на основе черноборовской, каджеромской и ямочно-гребенчатой традиций. Памятники неолита распространены на всей территории Европейского Северо-Востока.

Начало эпохи раннего металла (III - начало II тысячелетия до нашей эры) отражают чужъяльская культура в мезенско-вычегодском междуречье, входившая в область культур с гребенчатой керамикой на Севере и Востоке Европы и сложившаяся на основе камского неолита с зауральскими влияниями. На среднем этапе этой культуры в Вычегодско-Печорском междуречье на основе двух керамических традиций - гребенчатой (чужъяльской) и ямочно-гребенчатой - формируется чойновтиновская культура, входившая в область культур с пористой керамикой (гаринская культура, волосовская культура и др.). Параллельно с ранним этапом чужъяльской культуры на севере Приуралья появляются памятники с плоскодонной керамикой и накольчатым орнаментом (близкие камским типа Лeвшино). Поздние памятники этого круга (конещельского типа) испытали влияние фатьяновской культуры, представляющей восточная ветвь шнуровой керамики культурно-исторической общности. К началу бронзового века относятся памятники и находки, отражающие миграции сейминско-турбинской культуры (например, святилище в Канинской пещере) и абашевской культуры (Ульяновское погребение и др.). Однако сложение местной атаманнюрской культуры, вошедшей в область гребенчато-ямочной керамики культуры, происходило под влиянием других импульсов - чирковской культуры лесного Заволжья, а также полымъятской и других культур Зауралья. Конец бронзового века представлен памятниками лебяжской культуры (сформировавшейся на основе атаманнюрской), а также пришлых крестовой керамики культуры (из Зауралья) и текстильной керамики культуры (из Верхнего Поволжья), коршаковской культуры (отражающей этапы миграций заполярного населения севера Восточной Сибири на запад) со специфической для них керамикой с фигурно-штампованным и змейчатым орнаментом.

Украшения древнерусского круга на памятниках вымской культуры и крест с Пожегского городища: 1-2 - подвески; 3 - ожерелье; 4-5 - височные кольца; 6-7 - перстни; 8 - нательный крест (по Э.А. Савельевой, Т.В. Истоминой, К.С. Королёву, М.В. Клёнову).

Интеграционные и миграционные процессы на рубеже бронзового и раннего железного веков существенным образом изменили этнокультурную ситуацию на Северо-Востоке Европы. Начало железного века связано здесь с памятниками, вошедшими в ананьинскую культуру (общность). В её рамках на территории Коми выделяют памятники типов: Ласта (в керамике которых продолжается развитие лебяжской гребенчатой орнаментальной традиции, а появление шнуровых и змеевидных отпечатков рассматривается в контексте взаимодействия с прикамскими и зауральскими группами населения), Перный (с характерной для них «воротничковой» керамикой с гребенчатыми и шнуровыми узорами, судя по всему, оставленной мигрантами из Прикамья), Чаркабож и Ямашор (в керамике своеобразно сочетаются шнуровые, «крестовые», ямочные, гребенчатые, волнистые и фигурные отпечатки). Они отражают процессы взаимодействия и взаимоассимиляции местных, прикамских и зауральских групп населения. На основе местных групп и взаимодействия с населением из Прикамья и Зауралья в III веке до нашей эры сложилась гляденовская культурная общность (смотри в статье Гляденово), в рамках которой на территории Коми различают джуджыдъягскую культуру на реке Вычегда (сформировалась на основе памятников типа Перный) и пиджскую культуру в Припечорье и на верхней Мезени (сформировалась на основе памятников типа Перный и Ямашор при участии зауральских традиций усть-полуйской культуры и кулайской культуры). Контакты этого населения на западе достигали Карелии.

Древности I тысячелетия нашей эры в Печорском Приуралье относятся к типу Бичевник и др., рассматриваемым в новейших работах как отражение взаимодействия подвижных финно-угорских и самодийских групп в рамках лесной зоны от Печоры до Оби. В тундре формируется «субарктическая» культура, специфика которой во многом продиктована хозяйств. укладами и природными условиями. На вычегодско-мезенской равнине в результате сложного взаимодействия некоторой части местного и ряда групп пришлого населения в середине I тысячелетия складывается ванвиздинская культура (памятники, отражающие эти процессы, известны и в Припечорье, напр. могильник Сэбысь). Характер и степень участия этой культуры и населения из Прикамья в формировании к XI веку (при участии прибалтийско-финского и древнерусского населения) на Вычегде, Мезени и Лузе четырёх групп вымской культуры являются предметом дискуссии. Но соотнесение этой культуры с предками народа коми не подвергается сомнению.

В X-XI веках на территорию региона проникали ладожские, а затем новгородские купцы-воины. Появление древнерусского населения связано с формированием в XI веке Сухоно-Вычегодского пути, включённого в военно-торговую трассу от Приладожья до Урала. Для XII-XIII веков известны древнерусские опорные пункты сбора дани и торгово-ремесленные центры (Карыбйывское, Пожегское городища) и селища, где жили русские и коми. На реке Луза выявлены памятники, отражающие проникновение в основном западнофинских групп населения с территории русских земель и княжеств. В XII-XIII веках регион стал ареной столкновения интересов Новгородской республики и Владимирского великого княжества, а в XIV-XV веках - Новгородской республики и Московского великого княжества. С XIII-XIV веков началась стихийная колонизация русскими крестьянами земель по нижней Лузе и нижней Вычегде, а затем по Мезени и Печоре. Ключевым этапом в истории края стала христианизация коми в 1380-х годах благодаря деятельности Стефана Пермского и основание им в 1383 году Пермской епархии. Стефан Пермский выступал и как представитель московской администрации, наделённый большими полномочиями. Важным итогом его деятельности стало создание азбуки коми, что положило начало местной письменности. Закрепившись в регионе, московские князья использовали Вычегодский край как базу для распространения своей власти на Печору, в низовьях которой кочевала самоядь (ненцы). Окончательное вхождение этого удалённого края в состав Русского государства произошло в последней трети XV века.

С появлением в крае русских крестьян здесь распространилось земледелие, основные посевные площади занимали ячмень и озимая рожь. В XVII веке даже на севере региона возделывали зерновые, главным образом ячмень. Через территорию современной Коми в XVII веке проходил торговый путь в Сибирь, который до XVIII века был важен и для освоения восточных земель страны. Наряду с этим возрастало значение другого торгового пути, связывавшего Русский Север с Вятской землёй и Поволжьем. В 1637 году богатым торговцем Д.Г. Панкратьевым был основан Серёговский солеваренный завод на реке Вымь. В 1690-е годы завод стал крупнейшим в России, здесь вываривалось до 5 тысяч тонн соли в год (в 1770-1790-е годы - около 10 тысяч тонн; в 1830-1850-е годы - 3 тысячи тонн; в 1903-1912 годы - до 10-15 тысяч тонн).

Во 2-й половине XVII века основная часть территории современной Коми входила в Яренский и Пустозерский уезды. Согласно губернской реформе 1708 года, Пустозерский уезд вошёл в состав Архангелогородской губернии, а Яренский уезд - Сибирской губернии (с 1711 года также в Архангелогородской губернии). Незначительная территория на юго-западе и юге современной Коми входила в Сольвычегодский уезд Архангелогородской губернии, а также в Хлыновский уезд Сибирской губернии (с 1727 года - Казанской губернии) и Чердынский уезд Сибирской губернии. В результате проведения губернской реформы 1775 года основная часть территории Коми вошла в состав Вологодской губернии (1780 год; до 1796 года - наместничество), часть территории относилась к Вятской губернии (1775 год; до 1796 года - наместничество), Пермской губернии (1781 год; до 1796 года - наместничество) и Архангельской губернии (1784 год; до 1796 года - наместничество).

Основным занятиями коми являлись охота, рыболовство и промыслы, сохранявшие важное значение и в начале XX века. Некоторые из промыслов принимали промышленный размах (заготовка точильного камня на Печоре в XVII-XIX веках, строительство речных судов на Ношульской пристани и др.). Большую роль играло и оленеводство. В конце XVIII - начале XIX веков оленьи стада кочевых оленеводов-ненцев перешли в собственность богатых крестьян, прежде всего коми-ижемцев, которые увеличили поголовье до 300 тысяч оленей и занимались сбытом оленьего мяса и языков, обработкой оленьих шкур и выделкой замши.

В 1745 году Ф.С. Прядунов организовал небольшой нефтяной промысел (закрыт в конце 1760-х годов). В 1759 году устюжские купцы И. Курочкин и А. Юрьинский открыли на реке Сысола Кажымский железоделательный и Нювчимский чугунный заводы, а в 1761 году устюжские купцы А.А. Плотников и А.В. Попов - Нювчимский железоделательный завод. Крупные волнения крестьян и работных людей произошли на Ижме (1833-1838 годы), Усть-Куломе (1836-1842 годы), Керчомъе (1858-1859 годы), Серёговском солеваренном заводе (1856-1860 годы) и др. местах. В 1868 году местный купец М.К. Сидоров пробурил на Ухте первую скважину, однако промышленная разработка ухтинской нефти так и не началась (лишь в 1914-1917 годах здесь действовал небольшой нефтяной промысел Русского товарищества «Нефть»). В конце XIX века в регионе стали действовать крупные лесопромышленные компании «Н. Русанов-сын», «Беломорская деревоперерабатывающая компания», «Амосов, Гернет и Кo» и др. В 1898 году было открыто регулярное товаро-пассажирское пароходное сообщение от Усть-Сысольска до Великого Устюга, в 1907 году - до Вологды и Архангельска.

К концу XIX века в составе населения края преобладали коми (142 тысяч человек в 1897 году), значительную часть составляли русские (14-16 тысяч человек). Большинство были сельскими жителями (96,8% в 1897 году). До 1861 года это были главным образом черносошные крестьяне (свыше 95%). В начале XX века на территории современной Коми существовал всего один город - Усть-Сысольск (с 1930 года Сыктывкар).

В конце XIX - начале XX веках на территории региона активизировались экспедиционные исследования отечественных и зарубежных учёных, краеведов, появились первые научные организации. В 1909 году по инициативе А.В. Журавского (1882-1914 годы) были открыты три полярные станции, в 1911 году - Печорская опытная сельскохозяйственная станция Петербургской АН. Ряд уроженцев края получили общероссийскую и мировую известность - лингвист, этнограф и философ К.Ф. Жаков (1866-1926 годы), этнограф В.П. Налимов (1879-1938 годы), социолог П.А. Сорокин, литературовед и этнолог А.С. Сидоров (1892-1953 годы), этнолог Л.П. Лашук (1925-1990 годы).

В 1918-1921 годах основная территория современной Коми входила в состав Северо-Двинской губернии. Начиная с осени 1918 года, в ходе Гражданской войны 1917-1922 годов, происходили столкновения РККА и войск белых армий. 15 ноября 1919 года силы белых армий заняли Усть-Сысольск. В начале 1920 года Усть-Сысольск занят частями РККА, весной 1920 года под её контроль перешёл и Печорский уезд. Декретом ВЦИК от 22 августа 1921 года из большей части Печорского уезда Архангельской губернии, Усть-Сысольского уезда и большей части Яренского уезда Северо-Двинской губернии образована АО Коми (Зырян). Постановлением Президиума ВЦИК от 2 мая 1922 года она разделена на 4 уезда: Печорский, Усть-Вымский, Усть-Куломский, Усть-Сысольский. В 1929-1936 годах АО Коми (Зырян) входила в состав Северного края. Летом 1929 года Большеземельская тундра отошла к образованному Ненецкому национальному округу, при этом в АО Коми (Зырян) был включён ряд волостей бывшей Архангельской и Вятской губерний. Постановлением Президиума ВЦИК от 15 июля 1929 года введено деление АО на 10 районов: Визингский, Печорский (с 1930 года Ижемский), Прилузский, Сторожевский, Сысольский, Удорский, Усть- Вымский, Усть-Куломский, Усть-Сысольский (с 1930 года Сыктывкарский) и Усть- Цилемский. В 1936-1941 годах в Коми существовал Печорский округ, объединивший Ижемский, Усть-Усинский и Усть-Цилемский районы. 5 декабря 1936 года АО Коми (Зырян) преобразована в Коми АССР.

В 1920-х годах в области работали многочисленные экспедиции, подготовившие обоснования для освоения запасов угля, нефти и друих ресурсов. С 1929 года начали разрабатываться угольные и нефтяные месторождения. В 1934 году в Ухте введён в строй нефтеперерабатывающий завод, а в начале 1940-х годов построена шахта для добычи тяжёлой нефти. В 1934 году в Воркуте вошла в строй первая угольная шахта, затем новая мощная шахта «Капитальная», в 1940-1941 годах заложены ещё пять угольных шахт. Развитие промышленности потребовало резкого улучшения транспортных коммуникаций, и в 1937-1941 годах была построена Северо-Печорская железная дорога (Котлас - Воркута).

В 1930-е годы Коми стала местом высылки раскулаченных крестьян и других репрессированных. На территории Коми в систему ГУЛАГа входили: Северный лагерь ОГПУ особого назначения (1929-1931 годы), Ухтпечлаг (1931-1938 годы), Ухтижемлаг (1938-1955 годы), Локчимлаг (1937-1940 годы), Северный железнодорожный исправительно-трудовой лагерь (ИТЛ) (1938-1950 годы), Воркутлаг (1938-1957 годы), Северо-Печорский ИТЛ (1940-1950 годы), Интинский ИТЛ (1941-1948 годы), Северное управление (1947-1949 годы), Печорлаг (1950-1959 годы) и др.

В годы Великой Отечественной войны Коми обеспечивала фронт нефтью, углём, лесом. Была открыта группа газовых месторождений и создан мощный газодобывающий комплекс. Начиная с 1943 года центры наиболее крупных лагерей и места сосредоточения промышленных предприятий стали постепенно преобразовываться в города, среди которых - Воркута (1943 год), Ухта (1943 год), Печора (1949 год), Инта (1954 год), Сосногорск (1955 год), Микунь (1959 год). Во 2-й половине 1940-х - 1980-е годы Коми окончательно превратилась в индустриальный регион. Были построены крупные лесоперерабатывающие предприятия, введены в строй новые нефтяные месторождения, построены газопровод Вуктыл - Ухта - Торжок («Сияние Севера»), нефтепровод Усинск - Ухта - Ярославль и др. В 1961 году открыто постоянное движение по линии Микунь - Сыктывкар, в 1975 году - по линиям Микунь - Кослан - Вендинга и Сосногорск - Троицко-Печорск, а в 1983 году - по линии Печора - Усинск Северной железной дороги. В 1984 году статус городов получили центры крупной добычи нефти и газа Усинск и Вуктыл, а в 1985 году - промышленный центр Емва. По переписи населения СССР 1989 года, Коми являлась одним из самых урбанизированных регионов страны.

В 1990 году Коми АССР переименована в Коми ССР, а 26 мая 1992 года постановлением ВС Коми ССР утверждено новое официальное название – Республика Коми, закреплённое в Конституции РФ. 17 февраля 1994 года принята Конституция Республики Коми.

Природа

Рельеф. Территория расположена главным образом на северо-востоке Восточно-Европейской равнины; крайний восток - в пределах Урала. На западе выделяется Мезенско-Вычегодская равнина, рельеф которой представлен волнистыми, увалистыми, часто выположенными и заболоченными междуречьями; на крайнем юге протягиваются Северные Увалы. С северо-запада на юго-восток территорию Коми пересекает Тиманский кряж, выровненная пологоувалистая поверхность которого осложнена расчленёнными возвышенностями (Четласский Камень, высота до 471 м; Вымско-Вольская гряда, Очпарма, Шежимпарма и др.) с карстовыми формами рельефа. К востоку от Тиманского кряжа простирается обширная Печорская низменность, в северной части которой преобладают моренные равнины с невысокими грядами-мусюрами (пологие увалистые гряды, сложенные рыхлыми отложениями; напр., гряда Чернышёва), а для южной части характерны выровненные сильно заболоченные водно-ледниковые и озёрные равнины. На севере Коми распространены многолетнемёрзлые породы.

Западные предгорья Урала образуют грядово-увалистую полосу из субмеридионально вытянутых гряд-парм (гряды с густым еловым лесом) высота до 500-700 м (Высокая Парма, Ыджыдпарма), чередующихся с широкими, часто заболоченными, понижениями. Рельеф парм нередко осложнён карстовыми формами. Горный рельеф в пределах Коми представлен зап. склонами и хребтами Полярного, Приполярного (гора Нáродная, 1895 м, - высшая точка Коми) и Северного Урала.

Геологическое строение и полезные ископаемые. На территории Коми с юго-запада на северо-восток выделяют: северо-восточную окраину древней Восточно-Европейской платформы, юго-восточную часть байкальской Южно-Баренцево-Тиманской складчатой системы, южную часть молодой Баренцево-Печорской платформы, Предуральский передовой (краевой) прогиб, северную часть герцинской Уральской складчатой системы (в Коми - только мегазона Западного склона). Структуры Восточно-Европейской платформы в пределах Коми представлены восточной частью Мезенской синеклизы (глубина залегания поверхности архейско-раннепротерозойского кристаллического фундамента свыше 4 км) и северной частью сложной Волго-Уральской антеклизы (глубина менее 2 км). Осадочный чехол сложен терригенными и карбонатными отложениями среднего девона - перми, пестроцветными терригенными породами нижнего триаса, а также терригенными отложениями юры - нижнего мела. Внешняя юго-западная зона Южно-Баренцево-Тиманской складчатой системы сложена рифейскими терригенными отложениями; в строении внутренней северо-восточной зоны существенную роль играют магматические породы. Позднепротерозойский складчато-метаморфический фундамент Баренцево-Печорской платформы залегает на глубине до 6 км; рассечён палеозойским Печоро-Колвинским рифтом (авлакогеном) северо-западного простирания. Осадочный чехол образован мелководно-морскими, отчасти континентальными отложениями палеозоя и мезозоя. Предуральский передовой прогиб заполнен пермско-триасовыми, главным образом обломочными, отложениями (молассой); на него с востока надвинуты складчатые терригенно-карбонатные комплексы ордовика - нижнего карбона мегазоны Западного склона Северного и Полярного Урала, прорванные позднепалеозойскими гранитоидами и местами перекрытые пластинами офиолитов. Рыхлые четвертичные осадки представлены ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями среднеплейстоценовых и позднеплейстоценовых (на крайнем севере и северо-востоке) оледенений, речными, озёрными, элювиальными, коллювиальными накоплениями.

В недрах республики сосредоточено около 80% российских запасов жильного кварца, в том числе горного хрусталя (крупное месторождение Желанное и др.), около 50% титановых руд (крупнейшее в России Ярегское нефтетитановое месторождение); также значительны запасы бокситов (Ворыквинская группа месторождений в Среднетиманском рудном районе), барита (Хойлинское месторождение), руд марганца (Парнокское месторождение, также заключающее запасы руд железа и германия). Важное значение имеют месторождения: нефти и природного горючего газа Тимано-Печорской провинции (Возейское, Вуктыльское, Восточно-Мастеръельское, Усинское, Ярегское и др.); каменного угля Печорского угольного бассейна (Воркутинское, Воргашорское, Интинское); каменной соли (Серёговское). Также известны месторождения и проявления руд золота, питьевых и минеральных подземных вод.