Ульяновский монастырь [TR/34096]

Описание окружающей местности

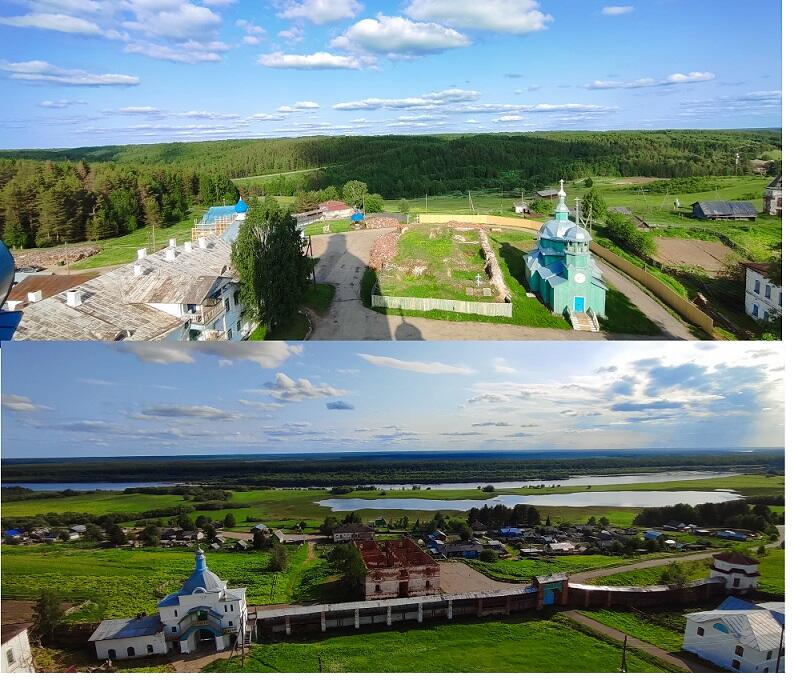

Вдалеке от больших городов, в верховьях Вычегды, среди тайги вдруг в просвет деревьев на прибрежном холме возносится к небу белая и стройная как свеча высокая колокольня. Это колокольня Ульяновского монастыря. Если посмотреть на карту, это название выделяется среди соседних: Усть-Кулом, Керчомья, Подтыбок, Подельск….и вдруг: Ульяново! Откуда?

Легенда такая:

Креститель Коми и создатель зырянской азбуки Стефан Пермский крестил под именем Ульяны девушку-зырянку. Ульяну то ли в рабыни, то ли в брак по принуждению похитил то ли местный жрец-волхв, то ли местный князёк. Не желая изменять христианской вере и возвращаться к язычеству, девушка утопилась в Вычегде, место это назвали Ульяновым плёсом. А по нему и монастырь.

История создания монастыря тоже весьма туманна. Хотя в житии Стефана Пермского ни слова об основании им Ульяновского монастыря не сказано, по легенде именно он, вернувшись после нескольких лет в эти места и узнавши об этой трагедии, в память об ученице, не предавшей свою веру и учителя, в 1385 году основал здесь монашескую обитель.

В 1889 году по заказу иноков Ульяновской обители историком Флегонтом Арсеньевичем Арсеньевым было составлено описание и издана книга «Ульяновский монастырь у зырян». Копию этого труда уже в современной обработке я купила в монастыре и вот что там написано:

«Святитель Стефан основал Ульяновский монастырь в верховьях Вычегды, в 165 верстах к северо-востоку от г. Устьсысольска, на правом берегу реки, при подошве холмистого возвышения, пересекаемого на юго-востоке речкою Мельничною, а на западе озером Спасским. За этим озером весь берег Вычегды состоит из прекрасного луга. С северо-востока холм обрезывается ручьем Ягшор, за которым расстилаются леса по волнообразной поверхности. Св. Стефан монастырь этот, имевший в начале характер пустыни, учредил во имя Спаса Нерукотворенного Образа. Сколько в нем было братии, какой устав, долго ли он существовал, когда пришел в запустение, – ни записей, ни преданий не сохранилось. Можно предполагать, что виновником запустения обители был Вогуличский князь Асыка, разорявший верхневычегодские зырянские селения в 1435, 1447–1448 годах11. С этого же времени, вероятно, и самая местность, где находилась пустынь, прослыла в народе Ульяновскою. Сохранилось предание, что разбойничья шайка, грабившая селения по Вычегде, увезла у одного священника дочь Ульяну. Желая сохранить свою целомудренность, девушка, улучив удобную минуту, бросилась с лодки атамана в реку и утонула против того места, где теперь находится монастырь. Это место с тех пор стало называться «Ульяново плесо», а по нем и Ульяновский Монастырь.

Во время патриаршества Иоасафа, во второй половине XVII века проявился вдовый священник какой-то Московской церкви, Федор Тюрнин, пожелавший возобновить заброшенную Ульяновскую пустынь. Патриарх Иоасаф постриг его в 1667 году в иноческий чин, наименовав Филаретом, снабдил освященным антиминсом, частями Св.мощей и миром и дал из Патриаршего приказа благословлящую грамоту на возобновление пустыни и построение церкви во имя Спаса Нерукотворенного Образа.

Инок Филарет, заручившись этими уполномочиями, отправился из Москвы в дальний путь в малоизвестные местности, населенные грубыми зырянами, с твердым намерением укрепить слово Божие во вновь просвещенном христианскою религиею народе. Он взял с собою четырех своих сыновей: Гурия, Стефана, Никона и Ивана, которые дали обет впоследствии быть тоже монахами. Добравшись до Ульянова, они не нашли там и признаков когда-то основанной Стефаном Великопермским пустыни. На необитаемом в те времена месте Тюрнины построили небольшую деревянную церковь во имя Спаса Нерукотворенного Образа, украсив ее церковным благолепием, что нашлось под руками, и снабдив утварью, привезенною из Москвы и Устюга. В конце того же 1667 года во вновь построенном храме отправлялась уже Божественная служба. Старшие сыновья Филарета, Гурий и Стефан, исполняли обязанности причетников при этой церкви и, вероятно, посвящены в эти должности были еще в Москве, а может быть и Симоном, Архиепископом Вологодским и Белоозерским.»

Нелегко пришлось подвижникам в чужих землях, настороженно отнеслись к ним местные зыряне, подозревая в коварстве и захвате земельных угодий. Пришлось даже Филарету самому ехать с челобитной к Царю, и только полученная им царская грамота закрепила за основанной обителью земли и леса. Открытая вражда прекратилась, но исподтишка зыряне продолжали пакостить, пока Филарет не победил их терпением и кротостью.

В 1774 году Спасский монастырь был упразднен и вновь открылся лишь в 1860 году уже как Троицко-Стефановский. Развитию монастыря поспособствовал приезд соловецких монахов во главе с иеромонахом Матфеем, который организовал масштабное каменное строительство: в числе прочего был возведен двухэтажный собор, снесенный в тридцатые годы, ныне от него осталось лишь основание.

Монастырь в 1923 году был закрыт, утратил часть построек, на его территории размещались сельхозтехникум и дом инвалидов. Возобновил свою роль в 1994 году. Несмотря на статус главной мужской обители в Коми, монастырь из-за своей удаленности редко посещается паломниками и туристами, средств на восстановление руин в нем не хватает. Но трудолюбивые монахи (сейчас здесь насчитывается 30 человек братии) с помощью жертвователей содержат сохранившиеся постройки в порядке, ведут сами хозяйство, огороды, по территории свободно бродят симпатичные ручные молочные козы.

Более подробно и о дореволюционной истории обители, и об истории зырян можно прочесть в книге Арсеньева «Ульяновский монастырь у зырян», есть она и в сети: тут