Потомки могущественного оленя Мяндаша [VI/34092]

Описание окружающей местности

Был Мяндаш. Мы все, живущие тут, на нашем Тёплом наволоке, все мы кровей его жены – Мяндаш-каб, Матрёны. Семиоетровцы, те уже не наших кровей, у них и речь другая. А что до Каменчан, то все мы кайенского роду, все мы ментушане, хоть и разные фамилии – Койбины, Телыши, Матрёхины, – все одной крови народ, все – нашего роду. Вот хочешь верь, хочешь не верь – воля твоя, а так оно есть. Был Он, эти люди все были, и эта Мяндаш-каб была. Она нам вроде матери приходится – мадерахке. Это так же верно, как вот я против тебя сижу. Это надо понять, раз я тебе говорю эти слова, я жив человек, так и Он был.

Саамская сказительница

Татьяна Филипповна Данилова

Коренной народ севера, выживший на недружелюбной арктической территории, очаровывает самобытностью, бережным отношением к природе и духам предков. Саамы или саами – это малочисленный финно-угорский народ Северной Европы. Первое упоминание о саамах или о лопарях, как русские называли в старину все народности, жившие в Лапландии и по берегам Ладожского озера, встречается в новгородской летописи в 1216 году.

Финские экзонимы «lappi, lappalainen» очень похожи с русским «лопь», от которых произошло название Лапландия или Лаппония, Лаппоника – что значит, «земля лопарей». По мнению этнографов, слово «lapp» придумали викинги, обитавшие в Скандинавии и районе Ладожского озера в начале II тысячелетия нашей эры. От них слово «lapp» переместилось в шведский язык, закрепилось в письменных источниках и до XX века употреблялось в отношении лапландцев. Это определение нельзя назвать корректным, поскольку оно относится ко всем жителям региона Лапландия, который населяют представители разных народностей.

Самоназвание нации абсолютно другое – «sami», «саами», «сами», а также «саммъ» и «саммьленч» для саамов Кольского полуострова. Основная версия происхождения относит к корням «ẑeme», «sabme», «zemas» балтийского типа, которые означают «земля», «низменный», «низкий». Еще одна версия отсылает к уральским этнонимам с корнем «sa(a)m», значащим «речной», «водный».

Этот коренной европейский народ много веков приспосабливался к суровым условиям Арктики и теперь проживает на территории четырёх государств, где имеет статус коренного народа. Саамы живут на территории Лапландии, простирающейся от восточной части Кольского полуострова, через север Норвегии и Финляндии, до центра Скандинавского полуострова – Швеции. Незначительная часть народности живет на Украине и в Северной Америке: к числу последних относятся потомки мигрировавших на Аляску. Можно выделить 4 этнографические группы саамов, отличающиеся по месту проживания и роду деятельности.

Шведские саамы (17-20 тысяч человек) – в основном горные, кочевые. Их традиционный промысел – горное оленеводство. Небольшие группы горных саамов встречаются также в Норвегии и Финляндии.

В Финляндии живут лесные саамы (6-8 тысяч человек), которые охотятся на пушного зверя и оленя. Они ведут полукочевой образ жизни и иногда занимаются оленеводством.

В Норвегии саамы традиционно занимались главным образом рыболовством: весной в приоритете треска, а летом и осенью ведется добыча семги. Это приморский, оседлый народ. Сейчас в Норвегии насчитывается 40-60 тысяч саамов.

В России саамы проживают на территории Кольского полуострова. В последнее время ведут оседлый образ жизни, хотя ранее кочевали. Они сочетают все описанные выше типы, занимаются рыболовством, оленеводством и охотой.

Меньше всего саамов живет в России. Их число на протяжении долгого времени держится на уровне двух тысяч человек. Так, в 1897 году их численность составляла 1812 человек, а в 2010 не намного меньше – 1771 человек. По данным Переписи населения 2020 года – 1530. Российские поселения саамов находятся в основном в Мурманской области. Их неофициальной столицей является посёлок Ловозеро, где постоянно проживают 860 представителей народности. Примерно одинаковые показатели у села Ревда – 144 человека и города Мурманска – 137 человек.

По мнению учёных, саамы – народ, который ведёт свою родословную от самого древнего населения Северной Европы. Предки саамов пришли на север из Западной Европы 10-11 тысячелетий назад. Полудикие северные племена европейских охотников, рыболовов и собирателей, которые вели полукочевой образ жизни, под названием «finoi» упоминаются в 325 году до нашей эры у древнегреческого автора Пифея. Древние римляне называли их «fenni».

В VII – X веках начинается давление славянских и финно-угорских племён, которое заставляет этот народ мигрировать всё дальше на север. Спасаясь от угнетения и налогов, они заняли земли, так называемой, Фенноскандии. Это обширная северо-европейская территория, площадью чуть менее двух миллионов квадратных километров, в которую входят Финляндия, Норвегия, Швеция, запад Архангельской губернии и Олонецких островов. Из-за неразберихи с принадлежностью северных территорий часто к саамам одновременно приходили сборщики податей от двух, а то и от трёх правителей. В IX – XI веках они попали в зависимость от Новгородского царства, а затем и Московского, а также подверглись угнетению со стороны датских, шведских и норвежских государей.

В XIII – XIV веках ситуация стала более определенной, во многом благодаря походам и политическим решениям Александра Невского. Он прекратил посягательства на их добро со стороны иноземцев. Саамы начали платить русским дань пушниной, рыбой и оленьими шкурами. Именно это привело к изменениям в традиционном укладе их жизни: оленеводство стало стратегически важной отраслью, поскольку позволяло в срок отдавать налоги. С отменой крепостного права дань отменили, однако пришла новая проблема: купцы, зная о слабости всех северных народов к водке, откровенно спаивали саамов, за бесценок забирая у них промысловые товары.

С приходом советской власти традиционные промыслы и уклад жизни саамов был разрушен. Практика коллективизма, создание колхозов, принуждение к оседлости заставили народность утратить свои знания и навыки. Ещё один негативный фактор – разрушение традиционного семейного уклада. Мужчины теперь уезжали на промысел в одиночестве, а жены оставались с детьми в посёлках. Из-за этого они не могли в полной мере передавать свои традиционные знания и накопленный предками опыт детям. Проблема усугублялась тем, что многие саамы пристрастились к алкоголю и слишком рано умирали от пьянства. В итоге в начале XXI века лишь десятая часть российских саамов по-прежнему занималась оленеводством.

Власти Швеции в XX веке нанесли традиционному образу жизни своих саамов непоправимый урон. В 1919-1937 году шведские саамы подверглись принудительному переселению, а их дети до 1971 года обучались в отдельных школах и пострадали от сегрегации. Однако все эти притеснения привели к тому, что саамы Норвегии, Финляндии и Швеции ещё в пятидесятые годы прошлого века начали бороться за возрождение своего национального самосознания. Они стали проводить международные конференции, создали саамские парламенты и добились особого статуса саамских языков.

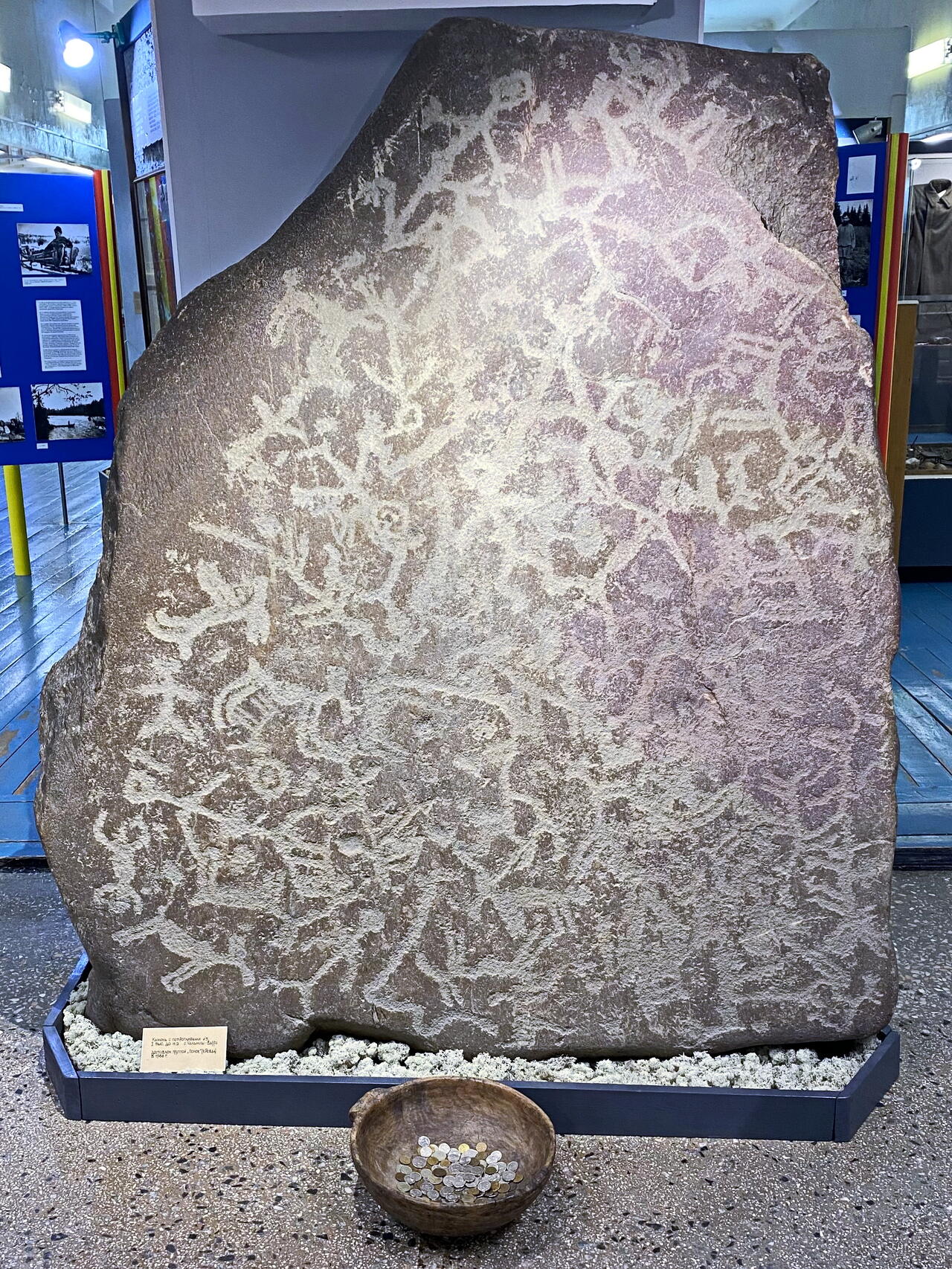

Российские саамы после развала Советского Союза также добились для себя статуса коренного малочисленного народа, который закреплён в том числе в Уставе Мурманской области. В Ловозере был создан Саамский национальный культурный центр. У кольских саамов появились собственное радиовещание и Музей истории, культуры и быта. Этот народ, несмотря ни на что, сумел пронести свою аутентичность, верования, мифологию и отношение к жизни сквозь века. Рост национального самосознания в последние годы позволит даже в век технологий сохранить уникальную культуру коренного северного народа.

Видео: Саамы Кольского полустрова

Почитать интересное по теме:

Певец Земли Саамской – статья о Чарнолуском Владимире Владимировиче

О культе Мяндаша – статья Чарнолуского В.В.

Саамские сказки: стр. 15 – Мифы и сказки о северном олене Мяндаше

Детям:

Саамские сказки Кольской Лапландии – сборник