Памяти первых изыскателей "Трассы Мужества" [VI/33886]

Описание окружающей местности

Железная дорога Абакан — Тайшет по праву получила название «Трасса мужества». От изыскателей до строителей каждый метр этой дороги требовал терпения, стойкости, сил и мужества. И каждый участник строительства отдавался этому делу без остатка. Каждый из них совершал свой подвиг.

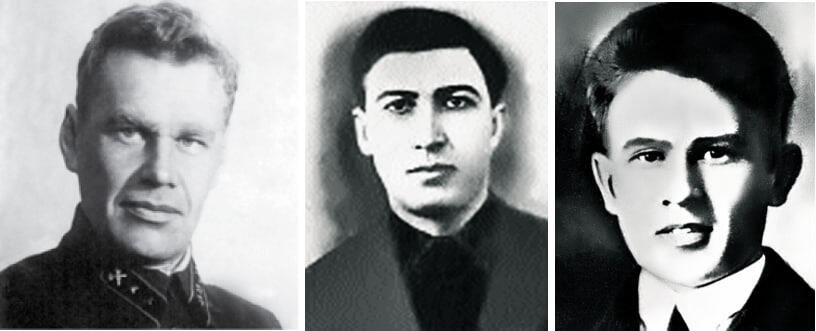

Тремя такими героями – первопроходцами были Александр Кошурников, Константин Стофато и Алексей Журавлёв. Память о них была увековечена в названиях станций: станция, а теперь и посёлок, Кошурниково , соседние с ней Журавлёво (со стороны Абакана) и Стофато (со стороны Тайшета).

А теперь погрузимся в историю этой железной дороги. Хоть и построена она, в 1959-65 годах, проектирование её началось значительно раньше. Идея строительства железной дороги по югу Сибири через Саяны высказывалась ещё до революции, в том числе и как один из возможных маршрутов Транссиба, но отвергалась из-за сложности и дороговизны. Вернулись к проекту Южсиба в 1930-е годы, что было связано и с подъёмом угольной промышленности Кузбасса, и с ростом грузового потока, которому одного Транссиба уже было недостаточно. Начавшаяся в 1941 году война подталкивала этот проект к срочному ускорению его разработки, и осенью 1942 года, когда на фронте начиналась Сталинградская битва, здесь, в глубоком сибирском тылу, экспедиция из трёх человек отправилась на изыскание будущей трассы.

Проектировавшаяся линия должна была пройти через равнины и плодородные степи, обширные пастбища, места залегания полезных ископаемых, ей предстояло преодолеть и малодоступный, малонаселенный горный район — хребты Восточного Саяна с непроходимой тайгой, стремительными, бурными реками Кизир, Джебь, Агул, Бирюса, Крол, Мана.

Руководителем экспедиции назначили Кошурникова. На тот момент ему было 37 лет, но знаний и опыта было достаточно, для такого масштабного проекта. А ещё, Александр до безумия любил тайгу, знал все её тайны и секреты, поэтому быстро согласился.

В опасную экспедицию он сам подбирал команду. Вместе с Кошурниковым опасным маршрутом пошли инженер Алексей Журавлёв, хорошо зарекомендовавший себя в изыскательных партиях, и техник Костя Стофато, ни разу не бывавший в тайге.

Начались сборы. В военные годы достать продукты, одежду, снаряжение было очень сложно даже для такой экспедиции. В Новосибирске им дали только две ложки и две кружки на троих, вместо котелка — кастрюлю. Кое-как Кошурников получил сапоги, топор. Для Кости Стофато, грека по национальности, долго оформляли пропуск – ведь экспедиция отправлялась в приграничный район, рядом — государственная граница. О рации не могло быть и речи. С трудом уже на месте упросили взять с собой острогу и ружьё.

Первоначально предполагался выход линии на Транссиб не в Тайшете, а в Нижнеудинске, — магистраль должна была пройти южнее, по долине реки Казыр. Именно по этому маршруту и шли изыскатели с востока на запад, выйдя из Нижнеудинска в начале октября 1942 года. Для Сибири это почти зима, риск огромный.

Первую неделю группу вёл местный проводник (из тафаларов) на девяти оленях. На животных навьючили снаряжение весом в 200 кг. Но далеко олени не смогли уйти, так как в лесу было недостаточно ягеля, которым они питаются. И поэтому, 12 октября Кошурников был вынужден, отпустить и оленей, и проводника. Дальше изыскатели шли втроём — в основном они сплавлялись по порожистому Казыру на плотах, которые на бурной реке неоднократно ломались, и приходилось строить новые. Местами приходилось идти берегом через тайгу. Путь, действительно, был очень тяжёлый. За день проходили 9–10 км, прорубая себе дорогу по непроходимым таёжным зарослям

Весь путь Александр Кошурников вёл дневник, поэтому по его записям можно восстановить каждый день трудного пути его маленькой экспедиции. Самое главное — он подробно описывал местность, представляя здесь в будущем по левому берегу реки Казыр железнодорожную магистраль.

13 октября отправились в плавание. Таёжная река показывала свой норов. За месяц странствий пришлось изготовить пять плотов. Они постоянно застревали на мели, в камнях, постоянно приходилось лезть в ледяную воду и толкать их или просто бросать и делать новые. Погода была осенняя — шёл снег и дул сильный ветер. Ночью температура опускалась ниже нуля. Промокшую насквозь одежду и обувь они безуспешно пытались высушить у костра, но она больше прогорала и портилась, чем сохла. Порой у них зуб на зуб не попадал. Чтобы не замёрзнуть совсем, они рубили деревья.

С каждым днём приходилось всё труднее — сказывалась усталость. В тот год в Саяны рано пришла зима, уже в октябре начались морозы, на Казыре начался ледостав. Группа не имела достаточного снаряжения и продовольствия, и двигалась значительно медленнее, чем предполагалось. У всех троих истощались силы, и ухудшалось здоровье.

26 октября изыскатели вынуждены были бросить плот и часть имущества, продовольствия, и идти пешком по заснеженной горелой тайге. На каждого взяли только по 15 кг груза, остальные вещи пришлось подвесить на видном месте. Еле передвигая ноги, падая, по колено увязая в снегу, почти разутые, они шли вперёд из последних сил. 31 октября решили снова плыть по реке, пока она не замёрзла совсем. Но и этот плот пришлось бросить. К этому дню, они уже прошли по реке 180 км.

1 ноября изыскатели сделали последний в своей жизни плот, шестой. На нем плыли Стофато и Журавлев, а Кошурников шел по берегу и указывал, где находятся опасные места. День 2 ноября оказался последним днем в жизни Алексея и Константина: неожиданно на реке началась быстрина и, хотя Александр предупредил друзей, они не успели выправить плот…

Кошурников остался один. Пошел вдоль берега, но выйти к людям ему было не суждено, хотя до жилья оставалось немногим более пятидесяти километров.

Поиски экспедиции начались, когда она не вышла из тайги в условленный срок. Однако удалось обнаружить только мешки с вещами и продуктами. Что произошло с людьми – не знал никто. Целый месяц экспедицию искали изыскатели, пограничники (их застава оказалась рядом от места гибели), местные жители. В тайгу ушли два отряда. Над рекой и тайгой кружили самолёты. Они провели в воздухе более ста лётных часов. Но всё было безрезультатно.

Почти через год после гибели Кошурникова, 4 октября 1943 года, местный рыбак Иннокентий Степанов, поднимаясь по боковой протоке Казыра, нашёл останки Коршункова. Вначале он увидел под водой листки бумаги, а потом на мелководье, в прибрежных кустах полузанесённого песком человека… Эти листы оказались дневником Александра Михайловича, и карандашные записи, не смытые водой, рассказали о случившейся беде. Дневник — бессмертный документ о товариществе, о верности людей своему долгу.

Существуют две важные причины, едва ли не главные, из-за которых экспедиция не дошла, не доплыла до людей и погибла. Одна из них: территория хребта Крыжина и его отрогов была объявлена Саянским заповедником с 1938 года, в связи с чем Кошурникову не разрешили взять с собой оружие и даже рыболовные снасти. В то время как в водах Казыра рассекали косяки хариусов, изыскатели голодали. Будь у них леска и крючки, — можно было бы питаться рыбой. Другая причина: по вине горького пьяницы Пустохина, бывшего председателя Гутарского колхоза в 1942 году, Кошурников задержался с выходом на 15–20 дней. Этих дней как раз не хватило, а вернее, с избытком хватило бы, чтобы группа, спокойно, до холодов, смогла доплыть до населенных пунктов в низовьях Казыра. Пустохин узнал, что у Кошурникова есть 2–3 литра спирта (для всяких случаев в дороге), и, пока весь спирт не был выпит, он не дал оленей и проводника-каюра. Это последнее обстоятельство — поздний выход в дорогу — по-видимому, есть самое главное, что погубило экспедицию.

Александр Кошурников прожил всего тридцать семь лет, но успел изыскать, спроектировать или построить около двадцати крупных железнодорожных объектов. В их числе дороги Томск — Асино, Рубцовка — Риддер, Новосибирск — Полысаево, ветки к Абазинским и Сучанским рудникам, к порту Находка. Он наметил дороги Синарская — Челябинск и третий железнодорожный переход через Урал. Принимал участие в строительстве Свердловска, моста в Забайкалье, а самое главное — проводил изыскания всей восточной части Южсиба, от Кулунды до Лены.

Родина высоко оценила героический подвиг изыскателей и самоотверженный труд строителей трассы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1966 г. сотрудники Новосибирского проектного института были посмертно награждены: А. М. Кошурников — орденом Ленина, К. А. Стофато и А. Д. Журавлев — орденами Трудового Красного Знамени.

Источники: https://bsk.nios.ru/content/sayany-mihalych-kak-smotrite

https://gnkk.ru/articles/krestnyy-put-aleksandra-koshurnikova/

https://proza.ru/2018/05/20/235