Галиполли - последнее пристанище русского флота [VI/33713]

Описание окружающей местности

В ноябре 2020 года последние участники вооруженных сил Белого движения на Юге России покинули Крым в надежде на скорое возвращение и взяли курс на Константинополь. Около 140 тысяч человек на 126 кораблях уходили в неизвестность от своих семей, от родной страны. Великий исход! Это были корабли под Андреевским флагом, Добровольного флота, казенные транспорты и бесконечная вереница коммерческих судов всяких рангов, величин и названий. Все это было до отвала переполнено народом.

Морской переход до Константинополя длился от одного до пяти дней. Казалось бы – недолго. Но чего стоили эти дни людям, находящимся в замкнутом пространстве без элементарных необходимых условий и удобств. Все это плохо влияло на моральный облик людей, резко перешагнувших грань между режимом безусловного повиновения и дисциплины и непонятным в правовом плане положением бесприютных изгнанников.

Мало у кого имелись с собой запасы продовольствия - ведь люди надеялись на скорую высадку, а паек экономили, ведь провизии брали в расчёте на гораздо меньшее число пассажиров. Из небольшого количества выданного хлеба или муки пекли ночами в пароходной кухне лепешки. Хорошо когда выдавали немного консервов и селедки, но бывали и дни полной голодовки. Тяжело было не только без горячей пищи, но просто без горячей воды, без чая.

В Константинополь прошедшая через штормы, голод и отчаяние эскадра вошла под французским флагом. Власти союзника пообещали оказать поддержку, но только если белое командование предоставит в качестве гарантии её оплаты весь военный и коммерческий флот. Несмотря на подходившие друг за другом корабли, спуститься на берег было разрешено только остро нуждавшимся в медицинской помощи – всего 5 тыс. человек. Их доставили в госпиталь. В самом Константинополе разрешили остаться лишь тем немногим, имеющим в городе поручителей. Почему так строго?

Первая причина заключалась в том, что Константинополь был просто не способен на тот момент принять такое огромное количество беженцев. Вторая - и турки, и англичане, и французы всерьез опасались той грозной боеспособной силы, которую представляли собой прибывшие, чей воинский дух они не могли сломить. Поэтому Армию было решено просто рассеять.

А дальше были две недели стоянки на рейде Константинополя Две недели надежд, сменявшихся отчаянием. Все то немногое, что в спешке люди взяли с собой на корабль, было отдано туркам за кусок хлеба в эти бесконечно долгие дни ожидания. В конце концов, после, казалось, непрекращающихся споров с французским оккупационным командованием, было получено разрешение на размещение армии в трех лагерях военного типа. Предполагалось, что первый будет устроен в Чаталдже, недалеко от Константинополя, куда должны были направиться донские казачьи части, второй — непосредственно в окресностях Галлиполи (греческого на то время городе, турецкое название – Гелиболу), где должен был расположиться 1-й армейский корпус - все регулярные части Русской армии, а третий - для размещения кубанских и терских казаков - на о. Лемнос, располагающемся на севере Эгейского моря. Французы согласились снабжать эти лагеря продуктами и предоставить оборудование для их обустройства. За это им передавалась большая часть коммерческих судов, а все грузы на них французы предусмотрительно реквизировали.

22 ноября 1920 г. в порт Галлиполи прибыли русские пароходы «Херсон» и «Саратов» из Константинополя. На них находились первые из почти тридцати тысяч русских людей. Их ожидал разрушенный недавней войной и землетрясением городок, где предстояло жить беженцами. Спустя сутки на берег сошли командир Корпуса генерал Кутепов вместе с чинами корпусного интендантства, чтобы сразу же решить вопросы квартирования и снабжения Корпуса всем необходимым. Но, как оказалось с первого же осмотра разрушенного городка, в Галлиполи едва ли удастся разместить даже треть Корпуса. Где же должны были расположиться оставшиеся люди? Такое место нашли в 6–8 верстах, у горного подножия, обеспеченное только пресной водой.

Первым делом последовал приказ немедленно начать разгрузку пароходов. Голодные, измученные люди, были вынуждены провести ночь под открытым небом под дождем. В грязи, на шинелях, лежали тифозные. Спали солдаты, укрывшись мокрыми шинелями с головой. Только очень немногим счастливцам удалось найти приют под кровлей турка или грека, пожалевших «русса». В таких условиях беженцы – морально и физически сломленные люди – встретили первые «галлиполийские дни».

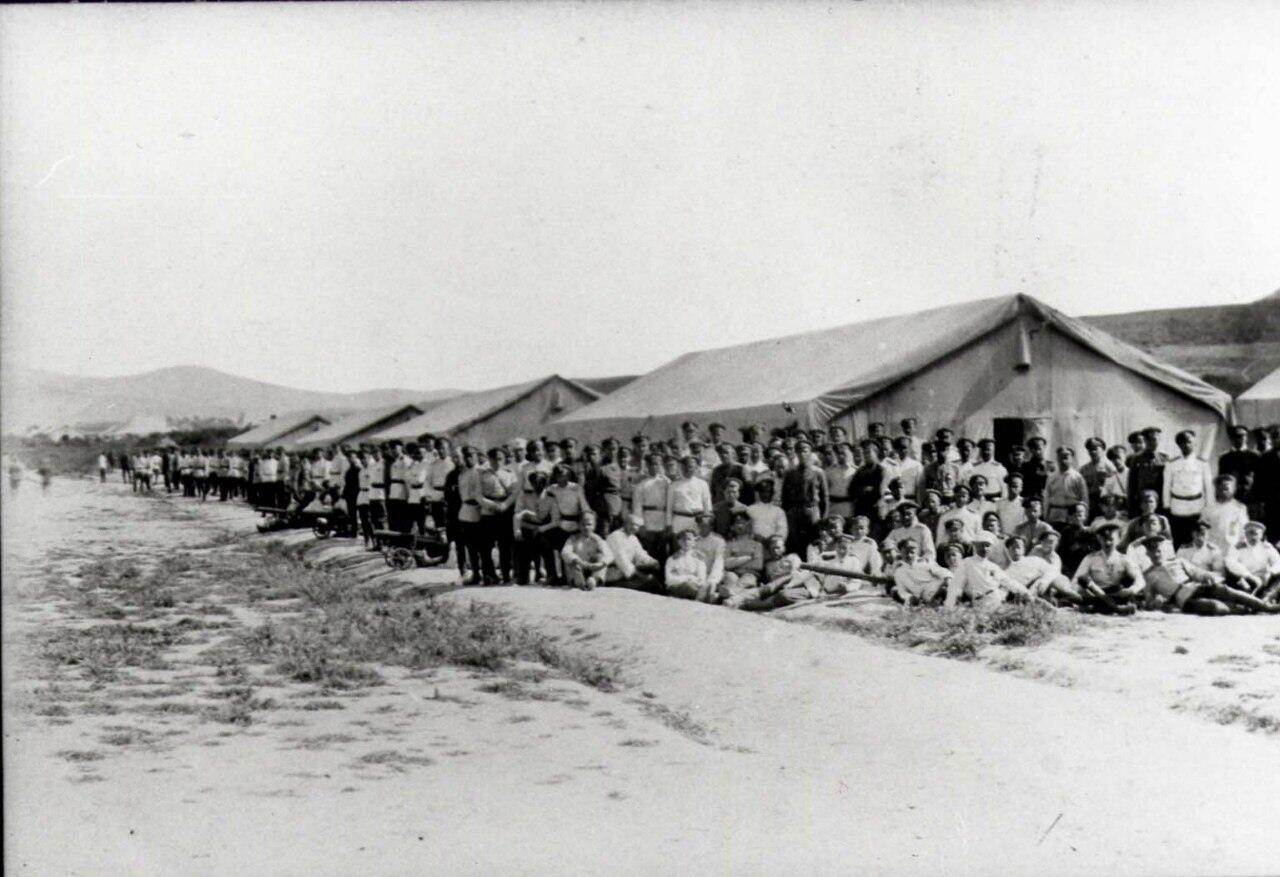

Ранее на месте пристанища русской эмиграции в 1919 г. располагался английский военный лагерь, обитатели которого прозвали его «Долиной роз и смерти» из-за обилия змей и зарослей шиповника. Русские же назвали это место «Голое поле» из-за пустынности и по созвучию с Галлиполи. В «Голом поле» располагались только воинские части, а штаб корпуса, военные училища и офицерские школы, Технический полк были оставлены в городе. Старые бараки – пристанище Армии, были явно слабым убежищем в зимний период. Читая описания жизни лагеря сложно представить себе, как в таких условиях можно выжить. Оборванные, почти безоружные, раздробленные, потерявшие подобие воинской организации, – это были типичные беженцы, без завтрашнего дня, с сегодняшними невзгодами и неприятностями. В этих условиях начались болезни, за первые месяцы умерло около 250 человек.

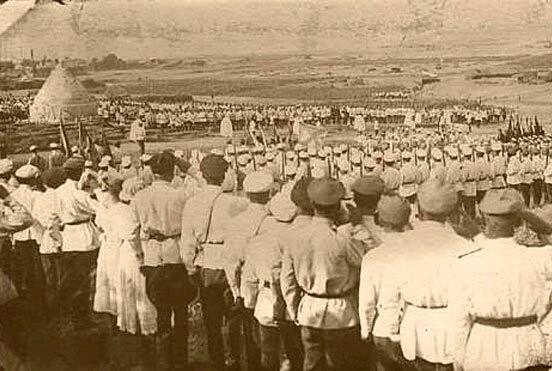

Несмотря ни на что, русские эмигранты смогли преодолеть отчаяние, проявляя исключительную стойкость и способность достойно жить даже в таких нечеловеческих условиях. И в основном, это заслуга командира Корпуса - Александра Павловича Кутепова, офицера старой русской военной школы, прошедшего три войны, которому еще раньше подчиненные дали прозвище «правильный человек». Он требовал от людей максимума подтянутости и дисциплины, со всей суровостью наказывая за неповиновение и нарушение воинской дисциплины. Таким образом, в кратчайшие сроки он навел порядок и внушил всем веру в будущее. Благодаря волевой и энергичной деятельности генерала, разгромленная армия ожила. С 21 января 1921 года в полках начались регулярные занятия, а выправка и внешний вид частей постепенно принимали традиционный вид. Уже с первых месяцев следующего года при 1-м Армейском Корпусе в городе возобновили работу шесть военных училищ. Также в Галлиполи открываются гимназия, народный университет, библиотеки, курсы языков. Вместе с тем, в корпусе велась активная культурная жизнь. Открылись городской и лагерный театры, по ночам в машинописном отделении Корпуса печатались журналы и сборники стихов, газеты, которые зачитывали потом утром по репродуктору, между полками регулярно устраивались спортивные состязания. Кроме того, люди вместе участвовали во всех церковных праздниках, в некоторых частях даже были устроены свои церкви. Всего в лагере было семь церквей. Весной 1921 г. была отпразднована Пасха. Русское командование не забывало и о детях, поэтому были открыты детский сад и гимназия имени генерала Врангеля, шефство над которыми взяла его жена. Проводились спортивные состязания, футбольные матчи. «Долина Роз и Смерти», а теперь – Русское «Голое Поле» представляло теперь собой белые ряды палаток с песчаными площадками и цветниками, двуглавыми орлами и полковыми вензелями, выложенными из галечника и ракушек. Вдоль палаток располагались соломенные шатры, где хранились русские знамена, днем и ночью охраняемые часовыми. В Галлиполи даже проложили узкоколейку, тянущуюся от лагеря в город. На этой «Русской железной дороге» в голом поле, были стоянки "Дрозды" и "Корниловцы", а на стоянках - особые коменданты станций из этих полков. Что интересно, за время пребывания корпуса в Галлиполи в отношении жителей небыло совершено ни одного правонарушения. От мэра Галлиполи генерал Кутепов получил памятный адрес. А французский комендант еще больше стал уважать русских.

16 июля 1921 года на Большом русском военном кладбище торжественно открыли памятник. Он был спроектирован и воздвигнут самими галлиполийцами. Около 20 тысяч камней принесли они на высокий горный откос для его сооружения по призыву генерала Кутепова - "Пусть каждый, от генерала до солдата, принесет по камню на сооружение этого памятника".

Прошли лето и осень. Опять наступили холода. Когда стало понятно, что бывшие союзники России помощи последним ее воинам не окажут, Врангель принял все меры, чтобы перевести войска в славянские земли – Сербию и Болгарию.

Итак, период пребывания Русской Армии в Галлиполи окончился. Последние части покинули лагерь в мае 1923 года. Но навсегда в Галлиполи остались 343 могилы русских людей, нашедших здесь свое упокоение.

Последняя панихида и последний парад Корпуса прошел на кладбище, продуваемом зимним ветром, у памятника. Прощались с навсегда оставшимися лежать в твердой Галлиполийской земле. Генерал Кутепов закончил свою речь так: "Мне кажется, что я вижу будущее. Я вижу проходящие проливом стальные серые громады под Андреевским флагом!.. С них гремит салют этому Русскому флагу, этому памятнику и памяти наших героев!".

Памятник на русском кладбще (галлиполийский обелиск) в 1949 году был серьёзно поврежден в результате землетрясения. Длительное время он оставался в полуразрушенном состоянии, а затем был окончательно разобран. В 2007—2009 годах Центр Национальной Славы (ФНС) и Фонд Андрея Первозванного (ФАП) реализовали крупный зарубежный проект по восстановлению памятника.

В рамках реализации этого проекта в Гелиболу был не просто восстановлен знаменитый памятник, но создан целый мемориальный комплекс, включающий обширную огороженную и обустроенную территорию, а также здание музея истории «галлиполийского сидения» с постоянно действующей экспозицией фотолетописи пребывания Русской армии в Галлиполи из собрания М.Блинова.. Это героическая страница в летописи Белой армии и всей русской истории, показавшая миру силу русского духа и национального самосознания.

Информация взята из следующий источников:

https://ist-konkurs.ru/raboty/2014/1518-russian-army-i

https://ntdtv.ru/ntdtv_ru/news/2011-11-21/909049512027.html https://ru.wikipedia.org/wiki/ Галлиполийское_сидение