В чащах юга жил бы цитрус? [LV/30347]

Описание окружающей местности

В чащах юга жил бы цитрус? Да, но фальшивый экземпляр!

Данная панграмма используется для проверки телеграфной связи.

Без «ъ» и «ё» (в ней данные буквы не применяются).

К лору заходили по четыре человека и каждого по очереди осматривала старая бабулька. Заглянул в уши одному из призывников, она сказала, что в правом ухе очень много серы. Залезла к нему в ухо и его ужасное лицо надо было видеть. Я про себя подумал что чудак, мне наоборот нравится уши очищать и тем более я был бы рад, делай это врач. Шарик серы упал на линолеум со звуком, будто это был шарик от подшипника.

Кроме скучного первичного медицинского осмотра меня в этот день ждали несколько потрясений. Первое было в кабинете хирурга. Туда нас тоже заводили группами. И раздевали до трусов. Кроме врача было ещё несколько медсестёр (причём довольно симпатичного вида). Мы стояли в ряд и кроме вопросов и осмотра случилась ещё одна деталь, о которой я не мог предположить: я стоял первый в ряду и подошедшая медсестра быстро залезла в трусы и начала ледяными руками сильно щупать яйца, причём сдавливала настолько сильно, что аж больно. Так же быстро она всё это сделала с другими парнями. Как оказалось, данная проверка была на наличие, ибо если нет одного, то в армию не берут, не знаю почему. Не понял только зачем так сдавливать.

Дальше-больше. Зайдя к дерматологу, старенькому дяденьке, я был встречен фразой: - ну что ж, показывай свой **елец!

В общем там ещё было множество шаблонных (как я понял) его фраз, которые озвучивать неэтично. А комментировал он таким образом все мои действия и подробности анатомии.

Потом я узнал что у меня дальтонизм какой-то степени. И что я не годен в водители (я и не собирался становится водителем). На тестах показывали цветные круги, внутри которых другим, похожим цветом были цифры, вот их я и не мог увидеть в большинстве случаев.

Затем были разного рода бумажные тесты. На многочисленных листах я от руки писал да или нет напротив вопросов. Вопросы были разного технического характера. Часто повторялись, только были по другому сформулированы, этот психологический приём я знал. Потом ещё в армии такое было, когда с нами через тесты работал психолог воинской части майор Росянов.

В общем прошёл всех врачей, сдал все тесты, узнал что я здоров и годен (америку открыли) и пошёл домой. Мне на тот момент было 17 лет и о службе было ещё рано думать. Забегая вперёд, скажу что служить я поехал в 20 лет. Об этом моменте моей жизни написано здесь.

Ближе к осени снова вызвали в военкомат. Интересно что военкомат называется Лефортовский, хотя находится в районе Текстильщики, через дорогу от домов СДС. Почему так не знаю. Ну так вот. Вызвали в военкомат. Прихожу. Оказывается, по результатам тестов отобрали человек 20 для отправки в РОСТО (до 1991 года ДОСААФ, до 1951 года ОСОАВИАХИМ).

Мы сели как в школе за парты и прапорщик перебирая личные дела начал опрос кто куда хочет идти обучаться. Варианты были водителем, электриком, телеграфистом и ещё куда-то. Начали с электриков, мне было неинтересно. Далее телеграфисты, тут не знаю почему, но изъявил желание. Причём вроде единственный из всех здесь. Получил направление и пошёл домой.

Обучение проходило в Московской объединённой морской и радиотехнической школе. Находится она по адресу Адмирала Макарова 4. Почти напротив этого тайника. Готовили там специалистов для службы в ВС РФ из числа допризывной молодёжи по следующим специальностям:

1. ВУС-366 «Специалист корабельного электрооборудования»;

2. ВУС-404 « Специалист дальней связи»;

3. ВУС-405 «Специалист телеграфной аппаратуры»;

4. ВУС-659 « Специалист силовых и осветительных электроагрегатов»;

Вот именно по 405 ВУСу я и проходил обучение с 4 октября 2004 по 28 января 2005 года. В день создания тайника 19 годовщина этого события.

В группе было человек 20-30, преподаватель был мужичок интеллигентного вида с интересной фамилией Пукало Геннадий Вячеславович.

В первую очередь нас учили слепому (десятипальцевому) методу печати со скоростью 2 знака в секунду, а уже потом об устройстве телеграфных аппаратов и всякого рода методах печати и шифрования. Научиться печатать оказалось довольно просто, задействована лишь мышечная память. Сейчас я печатаю эти строки глядя на экран, а не на клавиатуру, пальцы сами помнят расположение букв и нажимают их. Причём мозгом я не помню какой палец нажимает какую клавишу. Пока не положу руки на клавиатуру, не смогу назвать буквы под пальцами.

Посмотрите на свою клавиатуру. Вы увидите на букве А(F) и О(J) насечки. Это тактильные метки для указательных пальцев. Соответственно мизинцы лежат на буквах Ф и Ж. Вот именно из этого положения (называется взять клавиатуру) идёт нажатие на другие клавиши. Данным умением пользуюсь постоянно, начиная от многочисленных отчётов о поездках и заканчивая срачами в комментах, везде удобно и быстро пишу текст. В армии когда вся батарея убирала плац от снега, я сидел в казарме, в канцелярии лейтенанта Косолапова и печатал для его жены реферат с рукописного варианта. Кто на что учился.

Как уже писал выше, научиться этому довольно просто, нужно лишь немного терпения и усидчивости. Можно скачать специальную программу для обучения, либо самому нарисовать карточки. Рекомендую научиться, станет гораздо проще пользоваться компьютером как в жизни, так и на работе.

Для шифрования используется перфолента пяти или восьми дорожек. На перфоленте пробиваются отверстия двух типов: транспортные (малого диаметра, для перемещения ленты механизмом) и кодовые (большего диаметра для записи информации). Ряд кодовых отверстий, расположенных вдоль ленты, образует кодовую дорожку, ряд отверстий, расположенных в поперечном направлении, образует строку.

Для кодирования при записи на пятидорожечную ленту, используется код БЦК-5 либо МТК-2(международный), на восьмидорожечную код ИСО. А вообще кодов в телеграфе множество, тот же код Морзе. Подробнее можете почитать здесь.

Кроме телеграфного аппарата, в комплекс аппаратуры входили ещё реперфоратор и трансмиттер. Первый пробивал отверстия в перфоленте, шифруя текст, который телеграфист печатал на аппарате, второй всё это расшифровывал..Всё это происходило в автоматическом режиме, телеграфисту знать расшифровку кода было желательно, но необязательно, аппаратура всё сделает сама.

📠📠📠📠📠📠📠📠📠📠📠📠📠📠📠📠📠📠📠📠📠📠📠📠📠

1 марта мне исполнилось 18 лет и надо было задумываться о работе. В целом я мог спокойно сидеть на шее у родителей, но это мне было не интересно. Учиться я планировал после армии. Появилась мысль пойти на почту телеграфистом. Сказано-сделано. Уже 16 марта я вышел на свой первый рабочий день в 443 отделение связи, которое находится возле метро Кузьминки.

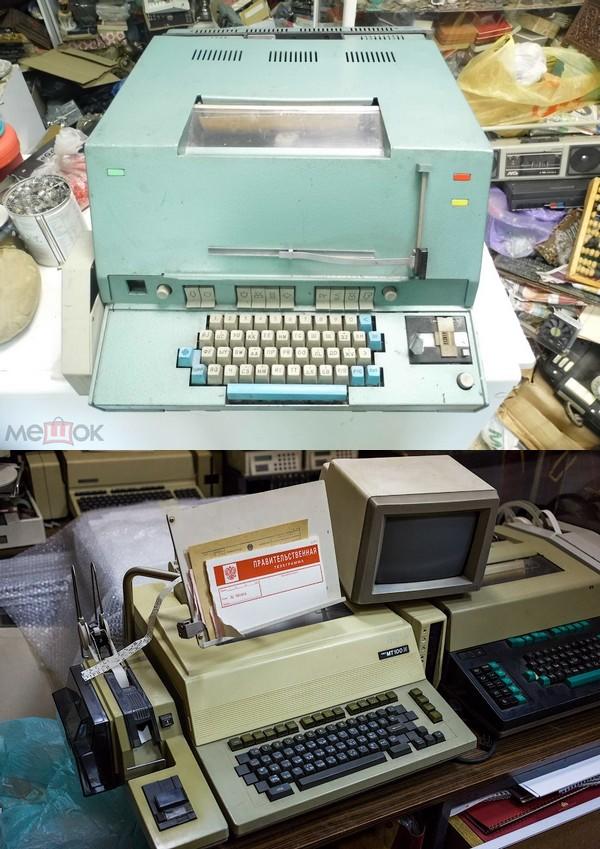

Телеграфные аппараты там отличались от военных РТА-7 (фото слева), на которых я учился. В лучшую сторону. Аппарат был похож на компьютер 80-х годов (а не на пишущую машинку как РТА) и выглядело всё как набор текста на мониторе (фото слева). Любую ошибку можно было исправить (на РТА буква отпечатывалась на ленте физически и исправить уже нельзя было). И не было этих ТЧК, ЗПТ и прочего. Так и ставишь в тесте точку или запятую. За пару часов я приноровился отправлять на данном аппарате телеграммы. Ничего сложного. Лишь запомнить последовательность операций. Первая моя телеграмма была дочке от папы о том, что скоро он приедет к ней. Город я не помню.

Так же через телеграф отправлялись денежные переводы. В тексте писалось такому-то передать столько-то.

Вечером начальник отделения (телеграфного) сообщила мне что в другом отделении МРП-9 (межрайонный почтамт) нехват людей. Меня перевели туда, в центр города. На следующий день я приехал в отделение и началось моё знакомство с местными работницами. Кроме старика-почтальона я был единственный работник мужского пола.

Причём не только в этом отделении, а вообще в конторе в целом. Если мужчины и были, то единицы. Даже в отделе кадров когда я увольнялся, секретарь записала “уволенА”, видать силён у неё стереотип что телеграфисты исключительно женщины. Фото трудовой слева.

Почта находится в старинном доходном доме 1900 года постройки, а телеграфное отделение уже в монастырском корпусе, который примыкает к доходному дому. Причём отделение расположено прямо над аркой, ворота которой в крестах. Именно через эту арку проходили все работники чтобы зайти через служебный вход слева после арки. Ходил там и я. На улицу выходит красивое, витражное окно (там до сих пор висят вертикальные жалюзи, которые мы с напарницей Ингой выбирали по цветам), назад обычное. Через это обычное окно было видно прихожан, которые порой молились на улице. Возле этого окна был вход в отделение и напротив него стол начальника отделения. Сейчас это помещение церковь забрала себе.

Начальником телеграфного отделения была Галина Ивановна с Ферганского проезда.. Добродушная тётенька предпенсионного возраста, которая помнила ещё старые телеграфные аппараты, где за каждую опечатку из центрального телеграфа приходило атата и могли применить штрафные санкции. Много всего рассказывала, чаще всего про взрослого сына, который работал охранником какого-то высокого члена, что аж носил боевое оружие.

Телеграфисткой была Раиса Александровна, Не добродушная бабушка из Медведково. Постоянно ко мне цеплялась по любому поводу, очень высокомерная.

Кассир (для телеграфного отдела) Юля с Есенинского бульвара ввиду отсутствия работников, также исполняла обязанности телеграфиста периодически поднимаясь в отделение.

С моим приходом штат заполнился наполовину. Через несколько дней пришли ещё две девушки: Наталья из Печатников и Инга из Гольяново. Причём из всего отделения лишь я один умел печатать слепым методом всеми десятью пальцами. Нет, ещё всеми пальцами печатала Раиса Александровна, но делала она это глядя на клавиатуру, а не на экран. И медленно.

Так у нас сложился полный штат. Я был в смене с Ингой, Наталья с Раисой. Работали по половине дня, чередуя утро/вечер: например сегодня мы работаем с 8 до 14 часов, завтра с 14 до 20 и по-новой. По субботам работали по одному, как раз по разу в месяц. Начальник отделения приходила к 10 и уходила в 19. Иногда задерживалась. Ключи от телеграфного отделения были у начальника всего нашего почтового отделения, которым являлась Наталья Сергеевна Ващило. Ей же сдавались ключи после закрытия электросвязи и телеграфного отдела.

Утром надо было открыть связь нажатием комбинации клавиш на клавиатуре, вечером закрыть. Отправление телеграммы я описал выше, приём был ещё проще. Из аппарата вылезала бумага с напечатанным текстом. Отрываешь, приклеиваешь на бланк, записываешь время приёма и ставишь внизу подпись с фамилией. Далее кладёшь на специальную полку с ячейками, откуда её заберёт почтальон по доставке телеграмм. Среди ячеек была одна для президентского полка. Раз в несколько дней приходил посыльный солдатик и забирал их. Если телеграмма была категории ЛЮКС, то её надо было вклеить в подарочную открытку. Если ЛЮКС-М, то в музыкальную. По недоразумению у нас были кроме прочих, открытки детского содержания. По завету начальницы мы клеили в них телеграммы для солдатиков. Потом уже начальство МРП вспомнило что у нас нет жилых домов и такие открытки на реализацию не присылало.

Как написал выше, никаких жилых домов в нашей зоне покрытия не было, только организации, причём многие правительственные. Поэтому у нас были бланки с красным фоном и надписью “ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ”. На фото слева видно такой бланк.

Обслуживали мы целую кучу всяких контор: министерства финансов, транспорта, труда, МЧС, полномочные представители президента, торгово-промышленная палата и всякие другие конторы поменьше. Но самую работу давал нам верховный суд (сейчас он переехал оттуда). Каждый день после 16 часов из суда приносили ворох бумаги. И мы садились считать слова и на передачу этих телеграмм. Содержание было обычно о том, что такой-то уехал в ИК номер такой-то или дело по такому-то будет слушаться тогда-то, судья такой-то. В особо удачных (и редких) случаях мы успевали до закрытия отправить все телеграммы. Но чаще немалая часть оставалась другой смене на утро. И вечером по-новой. Однажды суд так хорошо поработал, что огромную пачку бумаги мы передавали свой остаток вечера, всё утро другая смена и снова мы почти до вечера. А ведь вечером ещё принесли. В общем зашивались.

Часто приходили всякого рода поздравления. Отличался этим естественно наш Владимир Вольфович. Поздравлял всех, начиная от Шойгу и заканчивая настоятелем Богоявленского храма. Госдура обслуживалась своим телеграфным отделением, потому телеграммы от Вольфовича и других слуг народа мы принимали как входящие.

Так же были телеграммы по части жалоб. Например помню в одну из суббот пришла телеграмма от гражданина, который заявлял, что высотное здание возле метро Сокольники построено с нарушениями и провалится на станцию. Или что в какой-то конторе готовится госпереворот.

Гражданские телеграммы от обычных людей были у нас исходящими. Тоже порой забавные, но в основном бытового содержания. Про всякого рода детали, типа обработки (и расшифровки со справочником) служебных телеграмм (гемор ещё тот, терпеть не мог), подшивки телеграмм в конце дня или нюансов смены рулонов бумаги в аппарате не вижу смысла писать.

Бывало днём (до того как приносили ворох бумаги из суда), либо утром я ходил и разносил телеграммы по адресатам. Таким образом обошёл и узнал весь район доставки, побывал во всех министерствах, а также узнал что в ГУМе есть четвёртый этаж, именно там заседает администрация магазина, для которой предназначалась телеграмма.

Кроме нашего телеграфного отделения, был ещё собственно сам почтовый зал с обычной почтовой шелухой и отдел доставки, который находился в подвальном помещении (он и сейчас там же). Бывало мы туда спускались и помогали начальнице отдела Анне и работнице Кате разобрать горы (в прямом смысле) посылок и бандеролей.

Зарплата была в районе трёх-четырёх тысяч рублей. Начал телеграфистом второго класса, через пару месяцев получил первый класс, что повлияло на оклад, впрочем не сильно. Пару раз была премия и доходила до тысячи. Иногда выписывал аванс. На весь октябрь ушёл в отпуск. Помню купил сразу себе нормальный велосипед за 7700 (по осенней распродаже), который потом (когда нашёл более высокооплачиваемую работу) немного довёл до ума (не пожалел на воздушную вилку 15 тысяч, поставил гидравлические тормоза, контактные педали, багажник) и открыл для себя на нём сначала поездки по городу, а затем и велотуризм. Откатал на нём до 2011 года около 15 тысяч километров и пересел на лигерад.

Отработал я на почте до 4 марта 2006 года, по итогу чуть меньше года пробыв телеграфистом. Сразу отправился работать в компанию Сидиком, что базировалась на Верейской улице, на территории ныне убитого радиотехнического завода, но это уже совсем другая история.

✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉

Краткая история телеграфа.

Самой эффективной системой семафорного типа до сих пор остаётся телеграф французского изобретателя Пьера Шато. Это была оптическая система из башен-семафоров, находившихся в прямой визуальной связи друг с другом, расположенных на расстоянии обычно 10-20 км. На каждой из них была установлена перекладина длиной около трёх метров, на концах которой прикреплялись подвижные линейки. При помощи тяги линейки могли складываться в 196 фигур. Изначально её изобретателем был, конечно, Клод Шапп, который выбрал 76 наиболее чётких и отличающихся друг от друга фигур, каждая из которых обозначала определённую букву, цифру или знак. Границы линеек оснащались фонарями, что позволяло передавать сообщения и в тёмное время суток. Только во Франции к середине 19 века протяжённость оптических телеграфных линий составляла 4828 километров. Но Шато систему усовершенствовал — вместо отдельных букв и знаков каждая комбинация в его интерпретации стала обозначать фразу или конкретный приказ. Разумеется, свои кодовые таблицы тут же появились у полиции, органов госвласти и армии.

В 1833 году линия семафорного телеграфа Шато соединила Санкт-Петербург с Кронштадтом. Главная телеграфная станция находилась, как ни странно, прямо на крыше Зимнего дворца императора. В 1839 году линия правительственного телеграфа была продлена до Королевского замка в Варшаве на расстояние 1200 километров. На всем пути было построено 149 ретрансляционных станций с вышками до 20 метров высотой. На вышках круглосуточно дежурили наблюдатели с подзорными трубами. В темное время на концах семафоров зажигали фонари. Линию обслуживало свыше 1000 человек. Просуществовала она до 1854 года.

Но настоящий прорыв произошел только в сентябре 1837 года, когда в Нью-Йоркском университете Сэмюэл Морзе продемонстрировал просвещенной публике свои ранние проекты электрических телеграфов — разборчивый сигнал был послан по проволоке длиной 1700 футов. На его счастье, в зале присутствовал преуспевающий промышленник из Нью-Джерси Стефен Вейл, который согласился пожертвовать две тысячи долларов (по тем временам — огромные деньги) и предоставить помещение для опытов при условии, что Морзе возьмет в помощники его сына Альфреда.

Морзе согласился, и это был самый удачный шаг в его жизни. Альфред Вейл обладал не только настоящей изобретательностью, но и острым практическим чутьём. В течение последующих лет Вейл во многом способствовал разработке окончательной формы азбуки Морзе. Он изобрёл также печатающий телеграф, который был запатентован на имя Морзе, в соответствии с условиями контракта Вейла и Морзе.

В России, кстати, обошлись и без изобретения Морзе — телеграф русского изобретателя Шиллинга уже действовал, правда, единственная линия в Петербурге была проложена по распоряжению Николая I, она связывала его канцелярию в Зимнем дворце с приёмными кабинетов правительства — видимо, чтобы министры быстрее шевелились с отчётностью для монарха. Тогда же был реализован проект по соединению телеграфом Петергофа и Кронштадта, для чего специальный изолированный электрический кабель проложили по дну Финского залива. Кстати, это один из первых примеров использования телеграфа в военных целях.

К середине 19 века в мире было несколько телеграфных линий связи, которые постоянно совершенствовались. После испытаний обычная проволока была отвергнута, и её вытеснил плетёный кабель. Интересно, что одной из замечательных идей, подтолкнувших развитие телеграфной связи в США, стало желание переводить деньги по всей стране. Для организации такой системы была организована компания «Вестерн Юнион», существующая и поныне.

В России же телеграфная связь развивалась одновременно со строительством железных дорог и поначалу использовалась исключительно для военных и государственных нужд. С 1847 года на первых телеграфных линиях в России применялись устройства Сименса, в том числе горизонтальный стрелочный аппарат с клавиатурой. Самая первая телеграфная станция начала действовать с 1 октября 1852 года в здании Николаевского вокзала (сегодня Ленинградский и Московский вокзалы в Санкт-Петербурге и Москве, соответственно). Теперь телеграмму в Москву или Санкт-Петербург мог отправить любой человек, при этом доставка осуществлялась специальными почтальонами на бричках и велосипедах — все понимали, что это не письмо и передать информацию надо быстро. Стоимость отправки сообщения по городу составляла 15 копеек за факт отправки сообщения и сверх этого — по копейке за слово (по тем временам тариф значительный). Если сообщение было междугородним, то применялась уже дополнительная тарификация. Причём сервис был высокоинтеллектуальный: тексты принимали как на русском, так и на французском и немецком языках.

Кстати, локальные телеграфные линии были установлены в стране ещё в 1841 году — они соединяли Главный штаб и Зимний дворец, Царское село и Главное управление путей сообщения, станцию «Санкт-Петербург» Николаевской железной дороги и село Александровское. С тех времён и до середины 20 века применялись чернопишущие аппараты Морзе фирмы «Сименс и Гальске». Аппараты имели широкое распространение и большое количество модификаций, лучшей из которых был вариант братьев Динье. А буквопечатающий аппарат Юза, изобретённый в 1855 году, применялся в России с 1865 года до 1941 года.

К концу 1855 года телеграфные линии уже соединили города по всей Центральной России и потянулись в Европу (к Варшаве), Крым, Молдову. Наличие скоростных каналов передачи данных упрощало управление государственными органами власти и войсками. Тогда же началось внедрение телеграфа для работы дипломатических представительств и полиции. В среднем, донесение размером с одну страницу А4 «проскакивало» из Европы в Санкт-Петербург за час — фантастический результат по тем временам.

В связи с устройством сети городского телеграфа Москвы, телеграфная станция из Кремля была перенесена в специально приспособленное здание на Мясницкой улице, рядом с Почтамтом. С 1880-х годов на станции стали применяться аппараты Бодо, Сименса, Клопфер, Крида, а также телетайпы.

В середине 19 века Ч. Уитстон разработал устройство с перфорированием ленты, что увеличило скорость телеграфа до 1500 знаков в минуту — на специальных машинках операторы набирали сообщения, которые затем печатались на ленте. И именно её потом заряжали в телеграф для отправки по каналам связи. Так было гораздо удобнее и экономичнее — одна телеграфная линия могла работать практически круглосуточно (позже, в 70-х годах 20 века по такому же принципу работали шифромашины спецназа ГРУ, «выплевывающие» шифровальное сообщение за доли секунды). Чуть раньше, в 1850 году русский учёный Б. Якоби создал буквопечатающий аппарат, который довёл до совершенства американец Д. Юз в 1855 году.

Очередное ускорение технической мысли случилось в 1872 году, когда француз Э. Бодо создал аппарат, позволяющий по одной линии вести передачу нескольких телеграмм одновременно, причём получение данных происходило уже не в виде точек и тире (до того все подобные системы базировались на азбуке Морзе), а в виде букв латинского и русского (после тщательной доработки отечественными специалистами) языка. Аппарат Бодо и созданные по его принципу получили название стартстопных. Кроме того, Бодо создал весьма удачный телеграфный код, который впоследствии был воспринят повсеместно и получил наименование Международный телеграфный код № 1 (ITA1). Модифицированная версия кода получила название ITA2.

В СССР на основе ITA2 был разработан телеграфный код МТК-2. Дальнейшие модификации конструкции стартстопного телеграфного аппарата, предложенного Бодо, привели к созданию телепринтеров.

Спустя полвека после открытия первого телеграфа, в Москве и Санкт-Петербурге, а также других крупных городах империи было открыто множество телеграфных отделений, распределённых по территориальному признаку. У СМИ появилась возможность выпускать оперативные новости, которые передают корреспонденты с мест событий. Для центрального телеграфа надстроили отдельный этаж в здании почты на Мясницкой и подтянули туда около 300 линий связи со всей страны. Это было началом для развития телеграфной связи в России, которое можно считать полноценным Золотым веком.

https://diletant.media

Посмотреть:

Демонстрация аппарата Морзе

Раритетный аппарат Бодо на два рабочих места

Телеграфный аппарат СТА

Как телеграф превратился в интернет