Самарские легенды. Украинский Чапаев [MV/10608]

Описание окружающей местности

Шёл отряд по берегу,

Шёл издалека,

Шёл под красным знаменем

Командир полка.

Голова обвязана,

Кровь на рукаве,

След кровавый стелется

По сырой траве.

«Хлопцы, чьи вы будете,

Кто вас в бой ведёт?

Кто под красным знаменем

Раненый идёт?»

«Мы сыны батрацкие,

Мы за новый мир,

Щорс идет под знаменем —

Красный командир.

В голоде и в холоде

Жизнь его прошла,

Но недаром пролита

Кровь его была.

За кордон отбросили

Лютого врага,

Закалились смолоду,

Честь нам дорога».

Тишина у берега,

Смолкли голоса,

Солнце книзу клонится,

Падает роса.

Лихо мчится конница,

Слышен стук копыт,

Знамя Щорса красное

На ветру шумит.

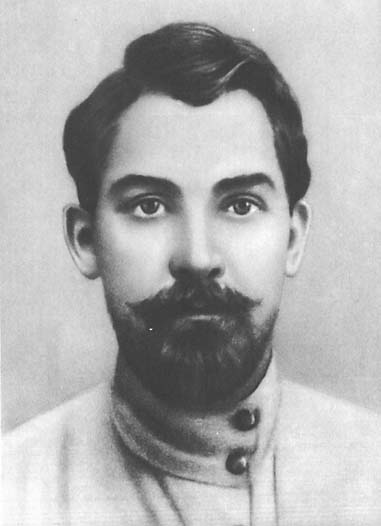

Николай Александрович Щорс родился в 1895 году в семье машиниста-железнодорожника из поселка Сновска Черниговской губернии. Окончив церковноприходскую школу, хотел пойти по духовной части и поступить в семинарию, но с началом Первой мировой войны был призван в армию. Грамотного юношу сразу определили в киевскую школу военных фельдшеров. Затем был Юго-Западный фронт. За проявленную в боях храбрость командир направил его в полтавское военное училище, которое готовило младших офицеров-прапорщиков для действующей армии по ускоренному четырехмесячному курсу, – и вновь в гущу сражения. К моменту Февральской революции Щорс уже был подпоручиком, но когда после событий «Великого Октября» фронт развалился, Николай, подлечившись в Крыму от заработанного на войне туберкулеза, вернулся в родной город.

Как боевой офицер Щорс не мог остаться в стороне, когда Украине после Брестского мира угрожала немецкая оккупация. Он создал в родном Сновске небольшой партизанский отряд, постепенно переросший в более крупный, с громким названием «Первая революционная армия». Предводитель партизан вступил в РКП (б) и успешно справлялся с военными задачами, которые ставила ему партия. В. октябре 1918 года он уже командовал 2-й бригадой Украинской советской дивизии. Проверенные в боях партизаны, ведомые Щорсом, буквально за несколько месяцев разгромили гайдамаков и части польской армии на направлении Чернигов – Киев – Фастов. 5 февраля Николая Александровича назначили комендантом Киева, и Временное рабоче-крестьянское правительство Украины наградило его почетным оружием. Бойцы любили своего командира, несмотря на строгий нрав (нарушителей расстреливал собственноручно). Он умел организовать ход боя, сочетая при этом навыки и опыт офицера с партизанскими методами борьбы. Поэтому не удивительно, что вскоре под его командованием была вся дивизия. А затем при реорганизации Красной Армии в нее влились другие украинские части, и Щорс возглавил 44-ю стрелковую дивизию РККА.

Обстановка в Украине к лету 1919 года сложилась для советской власти крайне тяжелая. Деникинцы и петлюровцы пытались овладеть Киевом, но пробиться к нему можно было лишь, захватив стратегический железнодорожный узел в Коростене. Именно его и защищала дивизия Щорса. Во время одного из боев Щорс был убит.

Тайна гибели

А теперь самое время обратиться к воспоминаниям очевидцев того боя, последнего для Николая Щорса.

В 1935 году свет увидел сборник "Легендарный начдив". Среди воспоминаний родных и друзей помещено свидетельство человека, на руках которого скончался Щорс, - свидетельство Ивана Дубового, помощника командующего войсками Киевского военного округа.

Он сообщает: "Вспоминается август 1919 года. Я был назначен заместителем командира дивизии Щорса. Это было под Коростенем. Тогда это был единственный плацдарм на Украине, где победно развевалось красное знамя. Мы были окружены врагами: с одной стороны – галицийско-петлюровские войска, с другой – деникинцы, с третьей – белополяки сжимали все туже и туже кольцо вокруг дивизии, которая к этому времени получила нумерацию 44-й".

И далее: "Щорс и я приехали в Богунскую бригаду Бонгардта. В полк, которым командовал тов. Квятык (ныне командир-комиссар 17-го корпуса). Подъехали мы к селу Белошицы, где в цепи лежали наши бойцы, готовясь к наступлению".

"Противник открыл сильный пулеметный огонь, - повествует Дубовой, - и особенно, помню, проявлял "лихость один пулемет у железнодорожной будки. Этот пулемет и заставил нас лечь, ибо пули буквально рыли землю около нас.

Когда мы залегли, Щорс повернул ко мне голову и говорит.

- Ваня, смотри. Как пулеметчик метко стреляет.

После этого Щорс взял бинокль и начал смотреть туда, откуда шел пулеметный огонь. Но через мгновение бинокль выпал из рук Щорса, упал на землю, голова Щорса тоже. Я окликнул его:

- Николай!

Но он не отозвался. Тогда я подполз к нему и начал смотреть. Вижу, показалась кровь на затылке. Я снял с него фуражку – пуля попала в левый висок и вышла в затылок. Через пятнадцать минут Щорс, не приходя в сознание, умер у меня на руках".

В марте 1989 года газета "Радянска Украiна" прямо указала на преступника, застрелившего Щорса с санкции Реввоенсовета 12-й армии. Авторам публикации удалось раздобыть кое-какие сведения о нем. Танхиль-Танхилевич Павел Самуилович. Двадцать шесть лет. Родом из Одессы. Щеголь. Закончил гимназию. Довольно сносно изъяснялся по-французски и по-немецки. Летом 1919 года стал политическим инспектором Реввоенсовета 12-й армии.

Через два месяца после гибели Щорса он поспешно исчезает с Украины и объявляется на Южном фронте, уже в качестве старшего цензора-контролера Военно-цензурного отдела Реввоенсовета 10-й армии.

Далее генерал пишет: «Щорса я видел в его вагоне. Он лежал на диване, его голова была бессильно забинтована. Дубовой был почему-то у меня в вагоне. Он производил впечатление человека возбужденного, несколько раз повторял, как произошла гибель Щорса, задумывался, подолгу смотрел в окно вагона. Его поведение тогда мне показалось нормальным для человека, рядом с которым внезапно убит его товарищ. Не понравилось только одно… Дубовой несколько раз начинал рассказывать, стараясь придать юмористической оттенок своему рассказу, как он услышал слова красноармейца, лежащего справа: "Какая это сволочь с ливорверта стреляет?.." Красноармейцу на голову упала стреляная гильза. Стрелял из браунинга политинспетор, по словам Дубового. Даже расставаясь на ночь, он мне вновь рассказал, как стрелял политинспектор по противнику на таком большом расстоянии…"

Бинтовал голову мертвого Щорса тут же, на поле боя, лично сам Дубовой. Когда медсестра Богунского полка Анна Анатольевна Розенблюм предложила перебинтовать аккуратнее, Дубовой ей не разрешил. По приказанию Дубового тело Щорса без медицинского освидетельствования отправлено для погребения… Дубовой не мог не знать, что пулевое “выходное” отверстие всегда больше, чем “входное”".

Членом РВС 12-й армии был Семен Аралов, доверенное лицо Троцкого. Он дважды хотел снять "неукротимого партизана" и "противника регулярных войск", каким называли Щорса, но побоялся бунта красноармейцев.

После инспекционной поездки к Щорсу, продолжавшейся не более трех часов, Семен Аралов обратился к Троцкому с убедительной просьбой подыскать нового начальника дивизии –только не из местных, ибо "украинцы" все как один "с кулацкими настроениями".

В ответной шифровке Троцкий приказал провести строгую чистку и освежение командного состава. Примирительная политика недопустима. Хороши любые меры. Начинать нужно "с головки".

Как и раньше, товарищ Аралов оправдал возложенное на него доверие. Щорс получил пулю в затылок. Если бы не отчаянное положение на фронте, то он мог бы вполне разделить участь командира полка А. С. Богунского, расстрелянного без решения трибунала между 27 и 31 июля 1919 года по приказу Троцкого.

По всему видно, Семен Аралов весьма ревностно относился к выполнению указаний своего грозного хозяина. В своей рукописи "На Украине 40 лет назад (1919)" он невольно проговорился: "К сожалению, упорство в личном поведении привело Щорса к преждевременной смерти". Кончено, имея в виду дисциплину.

Тайна захоронения

Николая Щорса похоронили на православном кладбище в Самаре – подальше от Украины. К месту последнего упокоения везли в товарном вагоне. Тело было набальзамировано. Медики опустили его в крутой раствор поваренной соли. Хоронили в запаянном цинковом гробу. На «траурном митинге» выступили несколько приезжих, они же произвели и жиденький троекратный револьверный салют. Наспех забросали могилу землей и установили привезенное с собой деревянное надгробье. А так как городские власти не знали об этом событии, то и ухода за могилой не было. По одной версии тело Щорса перевезли в Самару, чтобы избежать надругательства над его могилой со стороны наступавших белогвардейцев. Однако наиболее вероятна другая причина - в Самаре проживали родители его жены Фрумы Ефимовны.

Не много ли странностей?

Причина, по которой командование пошло на такие меры, стала известна только в 1949 году после эксгумации тела. Исполнялось тридцать лет со дня гибели Щорса. Оставшиеся в живых ветераны направили в Москву письмо, в котором негодовали по поводу исчезновения могилы командира. Власти Куйбышева получили нагоняй, и чтобы сгладить вину, срочно создали комиссию, которая приступила к делу.

Место, где находилась могила, указал участник похорон – гражданин Ферапонтов. В 1919-ом, еще мальчишкой, помогал он кладбищенскому сторожу. Через тридцать лет он привел членов комиссии на территорию завода и указал примерный квадрат, где следует вести поиски. Как потом выяснилось, могила Щорса была засыпана полуметровым слоем щебня.

Комиссия установила, что "на территории Куйбышевского кабельного завода (бывшее православное кладбище), в 3-х метрах от правого угла западного фасада электроцеха найдена могила, в которой в сентябре месяце 1919 года было похоронено тело Н. А. Щорса".

Гроб с останками Щорса перенесли на другое кладбище, на могиле был сооружен гранитный памятник, к которому по красным дням календаря возлагали венки и цветы. Сюда приходили пионеры и комсомольцы, которые не подозревали, что вместе с останками Щорса была опять захоронена правда о его гибели.

Обратимся к официальному документу: "В первый момент после снятия крышки гроба были хорошо различимы общие контуры головы трупа с характерной для Щорса прической, усами и бородой. На голове также хорошо был заметен след, оставленный марлевой повязкой в виде широкой западающей полосы, идущей поперек лба и вдоль щек. Тотчас после снятия крышки гроба, на глазах присутствующих характерные особенности вследствие свободного доступа воздуха стали быстро меняться, превратились в бесформенную массу однообразной структуры…"

Эксперты-криминалисты установили, что повреждения черепа были "нанесены пулей из огнестрельного нарезного оружия". Пуля вошла в затылок, а вышла в области темени. И вот что самое главное: "Выстрел был произведен с близкого расстояния, предположительно 5-10 шагов".

Собственно, в смерти начдива первоначально не находили ничего особенного. Мало ли их гибло на фронтах гражданской войны? Но удивительной представлялась не столько смерть, как все, что происходило позже. Самым удивительным фактом стало то, что Николая Щорса похоронили не в Украине, где он погиб, а повезли в Самару, что в условиях военных действий выглядело не характерным явлением. Никто из щорсовцев не сопровождал траурный поезд.

Канонизация Щорса началась с известной встречи И. Сталина с деятелями искусства в марте 1935 года. Именно тогда, на той встрече, дескать, Сталин обратился к Александру Довженко с вопросом: «Почему у русского народа есть герой Чапаев и фильм о герое, а вот у украинского народа такого героя нет?»

Довженко, конечно же, намек мгновенно понял. И незамедлительно ринулся в работу над фильмом. В герои назначили безвестного красноармейца Николая Щорса. Так и получился фильм «Щорс».

Правда, тогда ни Сталин, ни Довженко не ведали, что «украинский Чапаев» по национальности был... белорусом. Да и какое это для Сталина имело значение, коль скоро именно с его легкой руки Григорий Новак был «русским богатырем», а Лазарь Каганович — «великим сыном украинского народа».

Тайна памятника

Итак, Николай Щорс был перезахоронен на Самарском городском кладбище.

В начале 1941 года по заказу Куйбышевского обкома ВКП(б) и облисполкома был рассмотрен конный вариант памятника Н.А.Щорсу для установки его на площади у железнодорожного вокзала. Несколько вариантов решения памятника были представлены для обозрения и обсуждения в зале городской архитектурной выставки. Одобрение Жюри при комитете по делам искусств СНК СССР получил проект, исполненный харьковскими скульпторами Л.Муравиным и М.Лысенко, предварительно утвержденный в феврале 1941 г. Бюро обкома ВКП(б) и Облисполкомом (протокол № 8/12 от 8 февраля 1941 г.)

В 1941 году на Красноармейской площади перед железнодорожным вокзалом, в преддверии 24-ой годовщины Октябрьской революции готовилась закладка конного памятника Щорсу, но из-за начала войны торжественная акция не состоялась. После войны в 1949-1954 гг. конная статуя Н.А.Щорса по проекту М.Лысенко была установлена в Киеве.

Только в пятидесятых годах куйбышевские городские власти и Союз архитекторов объявили закрытый конкурс на архитектурное оформление места нового захоронения революционера. Местные архитекторы представили 15 вариантов. Жюри отметило лишь два, присудив им 1-ю и 2-ю премии. По каким-то причинам, скорее всего материальным, решили соорудить тот, которому была присвоена 2-я премия.

Монумент был открыт в 1954 году, когда отмечался трехсотлетний юбилей воссоединения России и Украины. Обелиск стал самым большим надгробным памятником на куйбышевских кладбищах.

Мемориальный обелиск в течение многих лет оставался таким, каким его задумали авторы, а в начале 21 века превратился в ободранный любителями цветных металлов гранитный столб.

К 2007 г. одно из украшений было воспроизведено без ведома автора в искаженном уменьшенном виде из антивандального материала. Исчезли бесследно бронзовые боевые знамена, обрамлявшие боковые грани обелиска и картуш с именем героя, который теперь заменен мраморной плитой.

Подведём итог: из безвестного красноармейца сделали национального героя. Сначала застрелили свои, потом потеряли его могилу, потом перезахоронили в Самаре украинца, который на самом деле был белорусом. Лихие годы СССР. И "голова повязана" была уже на трупе.

При подготовке описания использована компиляция с 12 сайтов интернета и двух исторических книг.